| Ils sont nés un 15 avril |

| Jos� Anigo, Jeffrey Archer, Josiane Balasko, Alice Braga, Dolores Cannon, Agn�s Capri, Claudia Cardinale, Olivier Debr�, Lydie Denier, Georges Descrieres, �mile Durkheim, Luke Evans, |

Mardi 15 avril :

Demain :

|

| |||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

26e degré du Bélier

Symbole Sabian :

On voit un homme brûler jusqu'à une chaleur incandescente avec la richesse de ce qu'il a à donner.

24e degré du Scorpion

Symbole Sabian :

Un flux constant de personnes descendant le flanc d'une montagne témoigne de la puissance de l'homme qui s'est adressé à elles.

30e degré des Poissons

Symbole Sabian :

La conception du Grand Visage de Pierre de Nathaniel Hawthorne a été concrétisée dans une immense sculpture de montagne.

25th Degree of Pisces

Sabian Symbol:

Ecclesiastical reform of drastic nature is in progress and a purged and purified priestcraft opens a new ministry.

29e degré du Cancer

Symbole Sabian :

Une allégorie pastorale grecque est vue ; une paysanne est mère de jumeaux et ceux-ci sont maintenant pesés par une Muse dans une balance en or.

19th Degree of Gemini

Sabian Symbol:

In the somber archives of a sedate museum a large archaic volume is somewhat conspicuously displayed.

27e Degré des Poissons

Symbole Sabian :

La lune des moissons se lève superbement à l'est et la lumière du jour est obscurcie par les couleurs d'une soirée d'automne.

26th Degree of Taurus

Sabian Symbol:

A Spanish gallant stands at the window grill of his love, serenading her with the softer melodies of night.

1er Degré du Bélier

Symbole Sabian :

Une femme est sortie de l'eau ; un phoque est également sorti et l'embrasse.

4th Degree of Aquarius

Sabian Symbol:

A Hindu pundit emerging from the sleepy and idle warmth of his hut suddenly glows with a mystic healing power.

3ème Degré du Bélier

Symbole Sabian :

Un camée montre le profil d'un homme qui suggère les contours de son pays.

28e degré du Taureau

Symbole Sabian :

Une femme d'âge mûr se tient dans une soudaine prise de conscience ravie de charmes oubliés, dans une récupération inattendue de romance.

5ème Degré de la Vierge

Symbole Sabian :

Un homme est allongé en train de rêver à l'ombre d'une campagne irlandaise ; ses rêves lui amènent les petites gens espiègles.

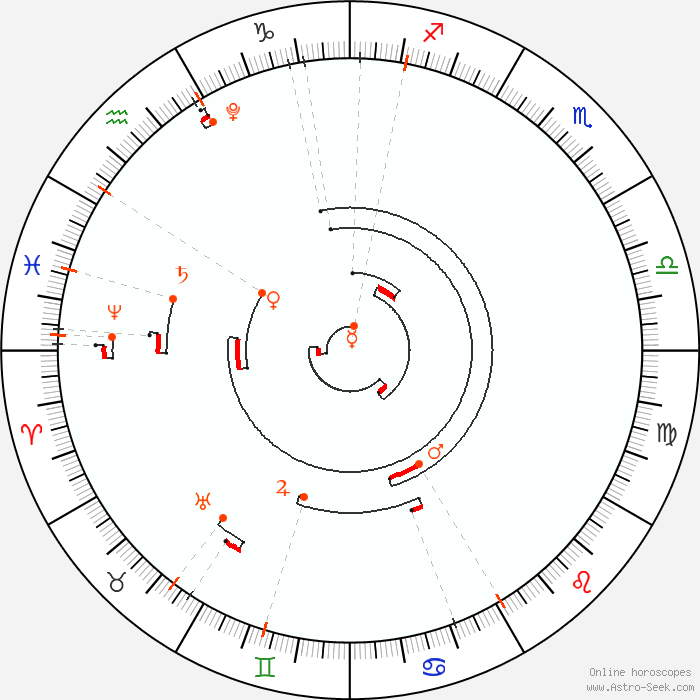

| Sun | 25 | 50'26" | ||

| Moon | 23 | 38'50" | ||

| Mercury | 29 | 32'44" | ||

| Venus | 24 | 45' 2" | ||

| Mars | 28 | 56'24" | ||

| Jupiter | 18 | 25'37" | ||

| Saturn | 26 | 11'27" | ||

| Uranus | 25 | 28'27" | ||

| Neptune | 0 | 35' 8" | ||

| Pluto | 3 | 43'57" | ||

| TrueNode | 27 | 9'29"r | ||

| Chiron | 23 | 9'52" | ||

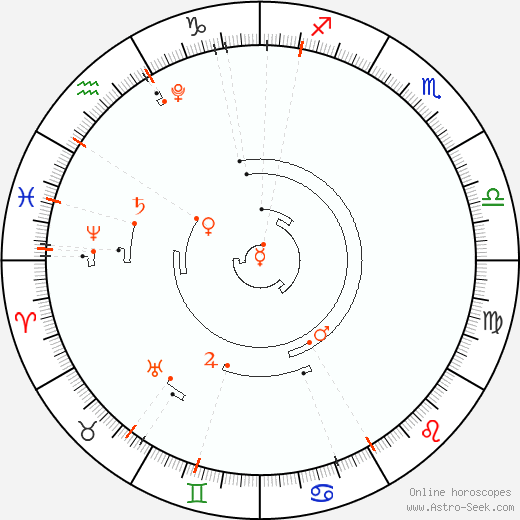

| Mardi 15 Avril 2025 15h41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

Paris

Mar, Avr 15, 2025

| Sunrise 06:57 |

| Sunset 20:41 |

| Twilight ends 22:41 begins 04:59 |

94%

17 days old

17th Lunar Day  23:56

23:56

This Lunar Day is propitious to good business deals, salary increase, reaping, but also ruse, deceit, intemperance.

Waning Gibbous

This period is intended to summarize and analyze errors. It is better not to begin new affairs at this time.

Moon in Scorpio  11:19

11:19

Suitable energy for cleansing, getting rid of the old, spring cleaning, rubbish removal, recycling, nursing, practical and emotional support, midwifery, partnership in business, profound talks, sharing secrets, healing old wounds, cultivating psychic powers, studying occult subjects. Purchase of insurance policies, underwear, hygiene articles, medicines, medical equipment, payment of bills, fees and taxes, collecting debts. Unfavorable time to start a new business.

- Scorpion : signe d'Eau, fixe.

Correspond au gros intestin, aux organes sexuels, au nez.

- DL 17 : Moment propice pour accéder à une position responsable. Défavorable au mariage.

- DL 18 : Favorable à la découverte des ennemis et en temps de guerre. Défavorable à tout le reste.

- ML 18 : Favorable à toutes sortes d'entreprises.

- ML 19 : Les maladies se déclenchant à ce moment peuvent être graves.

Jour lunaire 17

C'est un jour propice au mariage, à la naissance d'un enfant, aux vacances en famille et aux tâches ménagères. Il favorise toutes les activités liées à la maison, au foyer et à la terre. La consommation d'alcool, de médicaments ou de drogues doit être strictement limitée ce jour-là. Seul Albert le Grand décrit ce jour comme particulièrement négatif.

Vronsky :

Ce jour est propice à de nouveaux et importants départs. Un enfant né ce jour-là sera heureux et prospère. Cependant, si ce jour tombe un samedi, cela pourrait s'avérer dangereux.

Celui qui tombe malade ce jour-là a de mauvaises perspectives, car sa maladie pourrait s'avérer incurable. Ne prenez aucun médicament ce jour-là, ni boissons alcoolisées. Évitez les drogues, car les conséquences peuvent être très négatives. Les rêves se réalisent généralement le troisième jour.

Globa :

Symbole : la cloche. Journée de la liberté intérieure, de l'accumulation, de la fertilité, de la joie d'être et de la recherche de l'amour idéal. Idéale pour le mariage (fondé sur l'amour), les relations conjugales, la joie, la détente et la sublimation de l'énergie sexuelle. Cette journée est associée à la transformation de l'énergie féminine. Il est recommandé de boire un vin sec et frais, ou du vin de Cahors chaud, symbole de la connaissance de l'éternité et de l'extase. Cependant, il est déconseillé de boire de l'alcool et de se laisser emporter.

Jour lunaire 18

Une journée plutôt positive. Elle favorise le lancement de projets à long terme, notamment ceux visant à gagner de l'argent. C'est une journée propice pour consulter un médecin et prendre soin de sa santé, mais les maladies chroniques peuvent également s'aggraver ce jour-là.

Vronsky :

Ce jour exige prudence et tempérance. Un enfant né ce jour-là se montrera travailleur et assidu ; avec les années, il deviendra prospère et riche.

Celui qui tombe malade peut le rester longtemps et ne jamais s'en remettre. Les rêves, en règle générale, sont légitimes.

Globa :

Symbole — le miroir. Une journée passive qui peut devenir difficile et conduire au péché par refus de lutter contre les instincts et les tentations. Il est conseillé de se défaire de ses mauvaises pensées, de renoncer à la vanité et à l'égoïsme. Il est permis de prendre des bains, de se purifier les intestins, de se faire masser. Ce jour-là, la réalité environnante semble refléter notre essence profonde. Il est déconseillé de boire du vin, de fumer, de trop dormir et de manger de la viande. Privilégiez les noix et les huiles végétales. Les maladies de peau et les plaies ouvertes sont des signes de violation de la loi de l'évolution cosmique.

Manoir Lunaire 19, Al-Shaulah (L'Arnaque)

21° 25' 43'' Scorpion – 4° 17' 09'' Sagittaire

Bon pour

Agriculture et jardinage. Actions agressives. Chasse.

Pas bon pour

Affaires et commerce. Amitié. Affaires familiales. Voyages en mer.

Essence

Bataille et siège. Perte et tristesse.

Avis

Warnock : Al-Shaulah est propice au déploiement des armées hors des villes et à leur progression, ainsi qu'à l'augmentation des récoltes. Elle est néfaste à la libération et aux navires.

Warnock : Présage de bataille et de siège, ce manoir indique que nous devons être constants et sûrs de nous pour atteindre nos objectifs, et que nous devrons peut-être recourir à la confrontation. Il peut également signaler le début de disputes et de conflits, et nous avertir que nous nous comportons de manière trop agressive ou conflictuelle.

Warnock : Al-Shaulah est également associé à Mars et au sang, et au Scorpion et aux organes génitaux. En cas de grossesse ou d'accouchement, cette Demeure est une indication négative. Mais, à l'inverse, elle pourrait indiquer une résolution positive des problèmes d'aménorrhée.

Warnock : À un niveau plus subtil, ce manoir peut indiquer la nécessité de reconnaître les cycles naturels de notre vie, de ne pas bloquer le flux et le reflux des événements. Ce manoir évoque des sentiments de perte et de tristesse, inévitables dans la vie, mais que nous éviterions si nous avions le choix. Lorsque ce manoir apparaît, nous pouvons nous préparer à la douleur et au chagrin qu'il annonce, confiants qu'il existe un but et un ordre, et que nos souffrances actuelles passeront.

Warnock : ...Pour que les hommes puissent mieux voyager sur les routes et dans les villages, augmenter les récoltes, ...pour accélérer les règles des femmes.

Volguine : Il faut se garder des liquides ; il est préférable de ne rien entreprendre pour le moment.

Volguine : Favorable à la chasse et aux idées personnelles, mais défavorable au commerce et à la fixité de résidence.

Volguine : Favorise ceux qui travaillent pour les autres plutôt que les employeurs et les travailleurs indépendants ; c'est aussi un bon présage pour les revenus vers la fin de la vie.

Volguine : Défavorable aux amitiés et aux enfants et provoquant la séparation du natif de ses enfants ou de ses parents.

Agrippa : Il aide à assiéger les villes et à prendre les villages, à chasser les hommes de leurs places, à détruire les marins et à perditionner les captifs.

Ashmole 396 : Quand la Lune est dans ce Manoir, assiégez des châteaux, plaidez avec votre adversaire. Partez. Ne vous laissez pas intimider. Semez et plantez. Qui prend une femme ne trouvera pas de servante. N'achetez pas de serviteurs. Ne montez pas à bord d'un navire, car il risque d'être brisé. Ne prenez pas de nouvelle compagnie. Prenez garde de ne pas être capturé.

| Rise | Set | |

| Mercury | 06:19 | 18:09 |

| Venus | 05:37 | 17:58 |

| Moon | 22:46 | 07:23 |

| Mars | 12:19 | 04:17 |

| Jupiter | 09:24 | 01:20 |

| Saturn | 06:15 | 17:50 |

Day Ruler

|  |  |  |  |  |  |

Hours of the Day

| 7:01 | 8:09 | 4 | 20:42 | 21:33 | 2 | ||

| 8:09 | 9:17 | 7 | 21:33 | 22:24 | -5 | ||

| 9:17 | 10:26 | 4 | 22:24 | 23:16 | 4 | ||

| 10:26 | 11:34 | -9 | 23:16 | 0:07 | 4 | ||

| 11:34 | 12:43 | -4 | 0:07 | 0:59 | 4 | ||

| 12:43 | 13:51 | 2 | 0:59 | 1:50 | -9 | ||

| 13:51 | 14:59 | -5 | 1:50 | 2:41 | -4 | ||

| 14:59 | 16:08 | 4 | 2:41 | 3:33 | 2 | ||

| 16:08 | 17:16 | 7 | 3:33 | 4:24 | -5 | ||

| 17:16 | 18:25 | 4 | 4:24 | 5:16 | 4 | ||

| 18:25 | 19:33 | -9 | 5:16 | 6:07 | 4 | ||

| 19:33 | 20:42 | -4 | 6:07 | 6:59 | 4 |

Mardi 15 avril 2025

Lune d'aujourd'hui : La Lune est en Scorpion jusqu'à 22h36, puis en Sagittaire. Une période de Lune vide se produit aujourd'hui de 22h23 à 22h36. La Lune est décroissante et en pleine lune… [En savoir plus...]

April 15 2025

3:49 PM Time Zone is CEDT

Paris,FR

Applying Moon Trine Venus

Interactions with others, especially females, feel natural and balanced now. It’s a time of warm feelings and affections, cooperation, and emotional comforts. Public events are positive.

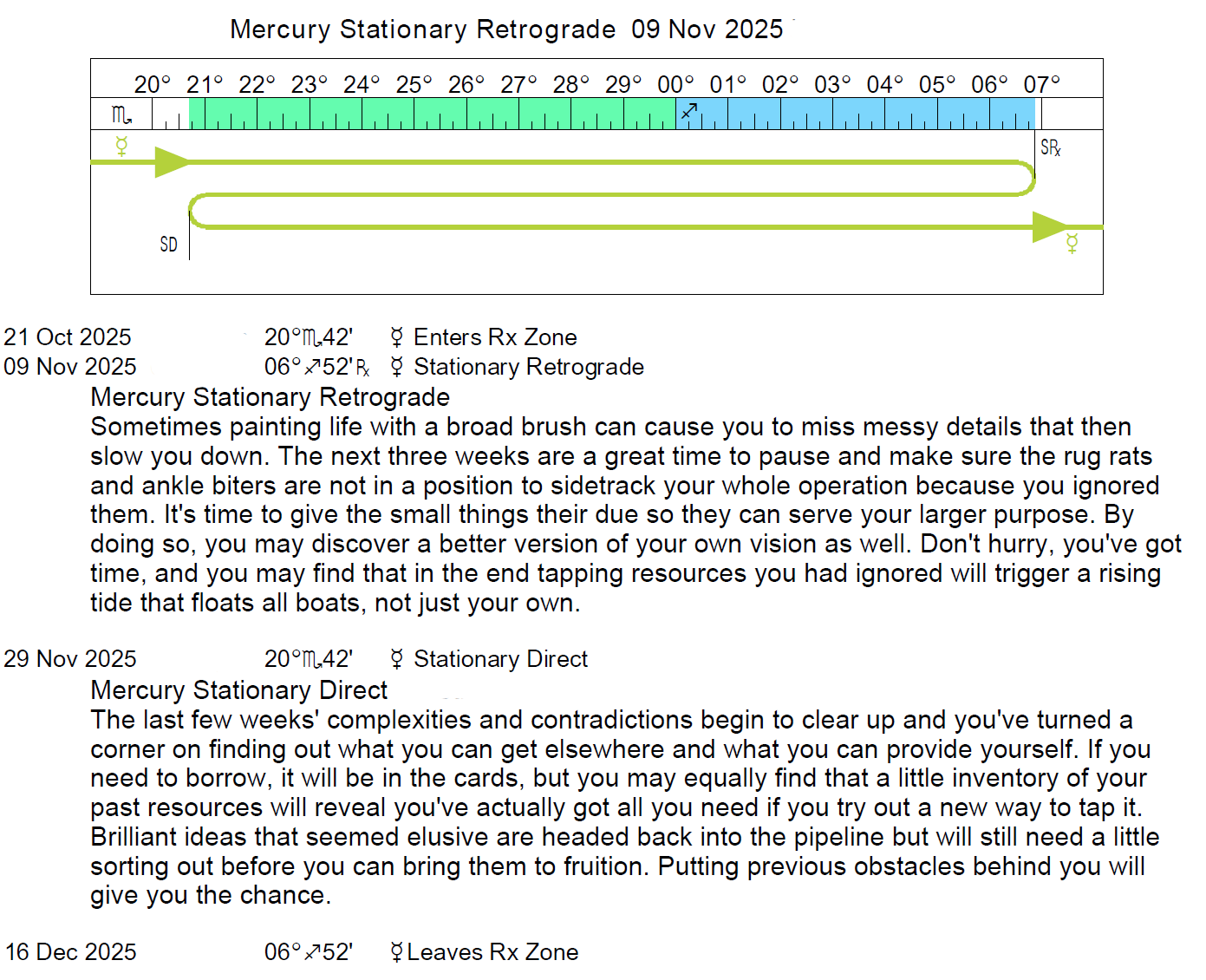

Mercury void in Pisces

Nervous energy is high, schedules fall apart, communications fail, and things break. Changes or unusual conditions in the weather occur. High winds (mental and actual) blow through any thickness that resists movement. Matters connected with transportation will make news now. Disruptions may occur, making scheduling difficult. Weather changes may have a significant impact on certain areas of the world. It’s best now to cease initiating and get down to finishing what’s already been started. Seek closures and completions.

Applying Venus Sextile Uranus

Unusual events and “firsts” may occur now. Group activities and behaviors seem erratic and unstable, but prove productive.

Mars void in Cancer

Individual actions stimulate progressive movement or panic. Risks are run that favor the one over the many. Personal survival comes before group cooperation. This is a time for collective ventilation through sports or through some other kind of competition. A good fight is what’s needed. Leaders take actions, make decisions, and implement repairs. Constructive activities become more focused and detailed.

Applying Jupiter Square Venus

Things get big, over-inflated, and windy. Obligatory expressions of good feelings and demonstrations of generosity occur now. Meetings, weddings and other obligatory, excessive, and expansive social events may be prominent now.

Saturn void in Pisces

Formalities are the rule; traditions are maintained. Groups of old friends, family, and comrades assemble to remember the past. Conservatism rules; experiments fail. At this time leaders are under pressure and laws are put into effect. It’s a time for staying with tradition and not experimenting with new forms of social behaviors. The past triumphs.

Uranus void in Taurus

Actions are unconventional, radical, or surprising. Not everyone agrees on how things should go, therefore there is discord within groups. Others, who have a specific agenda, persevere to make their point despite fierce opposition. Social conditions are volatile now. The bottom could fall out. It’s a time for experimentation and deviant behaviors. Sudden, unusual, and disruptive conditions occur now that reveal deep inequalities in society and culture.

Applying Neptune Sextile Pluto

This is a time of important developments on an international and trans-cultural level. Typical events include challenges to governments and the beginnings of new cultural movements.

Pluto void in Aquarius

There is movement toward displaying outright power. Tolerance and patience are pushed aside in favor of drastic actions. Old wounds are reopened and confrontations forced. Power plays occur. Secret forces make their presence known. Some seek to act on their urges, others attempt to stop them. Deep secrets are revealed. A collective cleansing is in order.

*Conjonctions aux étoiles fixes le 15 avril 2025.**

Aspects à la Lune 24°Sc43 -23°12′

conjonction 24°Sc09 AGENA La douleur d'apprendre

Aspects à Mercure 29°Pi36 -01°45′

conjonction 29°Pi43 SCHEAT Être un penseur, un intellect

Aspects à Uranus 25°Ta28 +18°54′

conjonction 24°Ta32 CAPULUS — Mâle, sexuel et/ou agressif

Aspects à Neptune 00°Ar35 -00°55′

conjonction 29°Pi43 SCHEAT Être un penseur, un intellect

Aspects à Vesta 15°Sc54 -05°17′

conjonction 15°Sc26 ZUBEN ELGENUBI Réforme sociale positive

Aspects à Pallas 17°Aq51 +10°53′

conjonction 17°Aq43 SUALOCIN Alléchant mais naïf.

Aspects à Junon 29°Sc56 -05°12′

conjonction 29°Sc48 TOLIMAN L'apprentissage, les leçons de la vie.

Mardi 15 avril 2025

La Lune d'aujourd'hui :

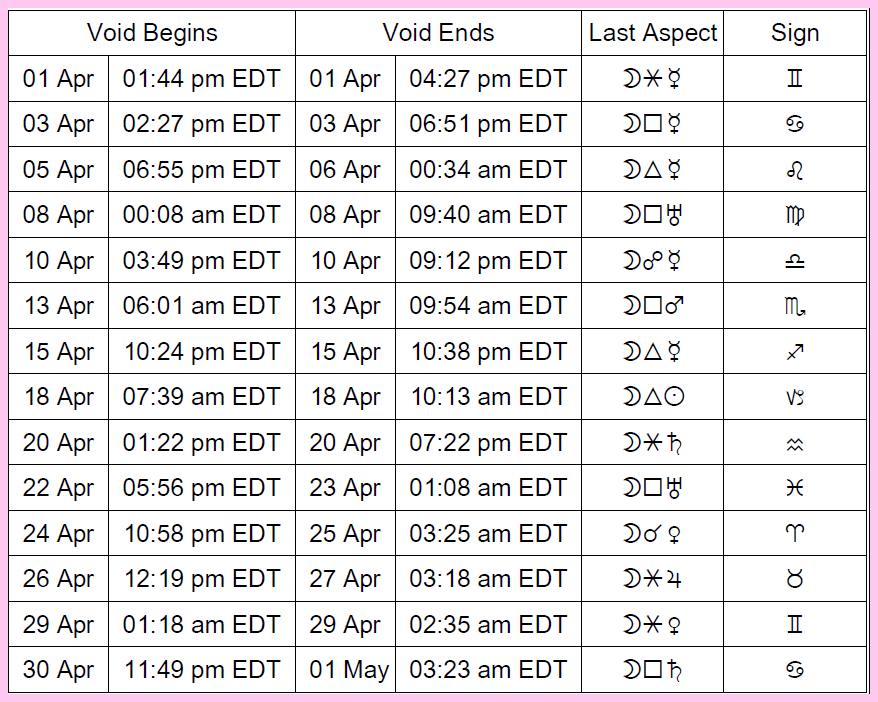

- La Lune est en Scorpion jusqu'à 22h36, après quoi la Lune est en Sagittaire.

- Une période de Lune vide se produit de 22h23 à 22h36 aujourd'hui.

- La Lune est décroissante et dans sa phase de pleine lune.

- La Pleine Lune a eu lieu le 12 dans le signe de la Balance.

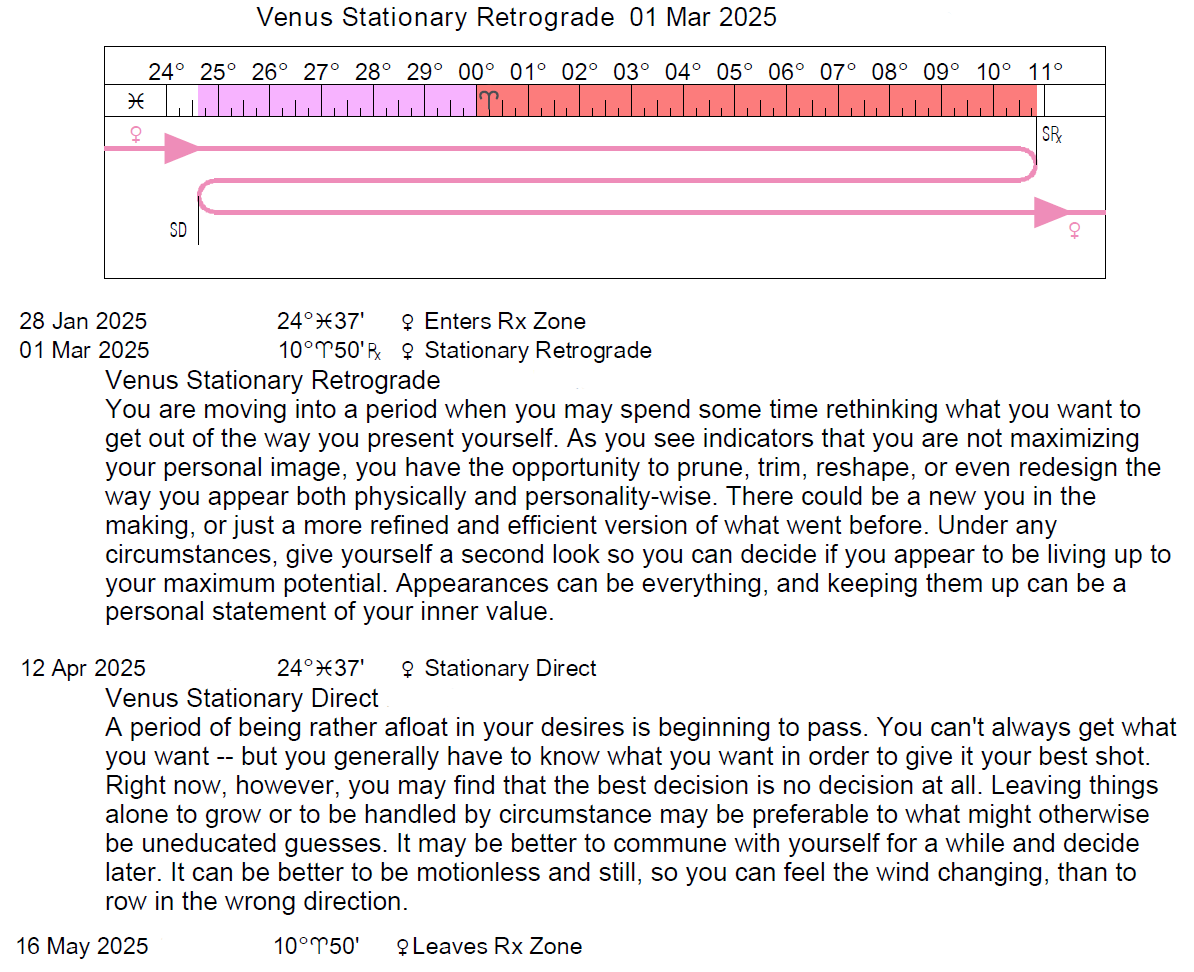

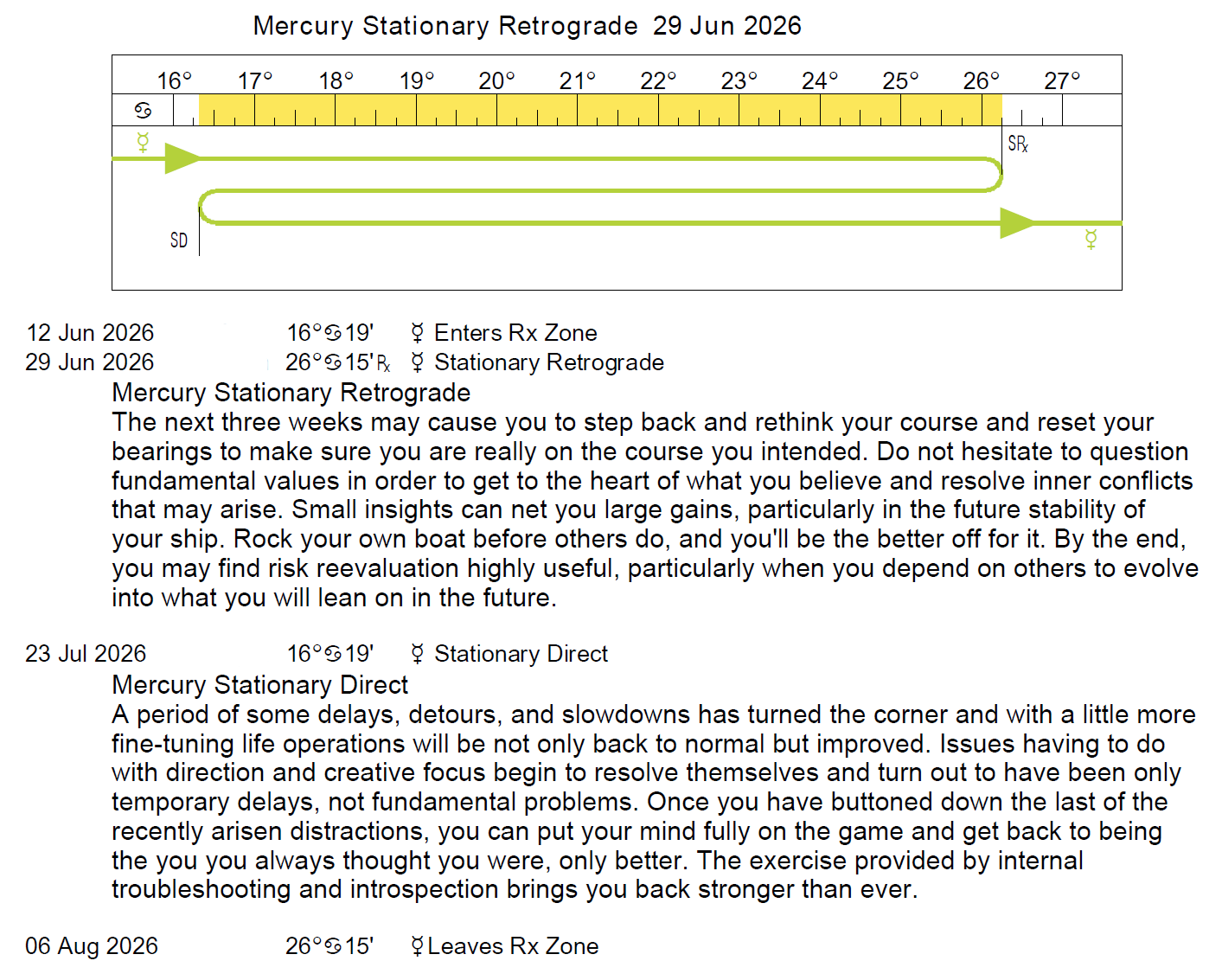

Rétrogrades :

- Vénus n'est plus rétrograde, mais elle est dans son ombre post-rétrograde jusqu'au 16 mai.

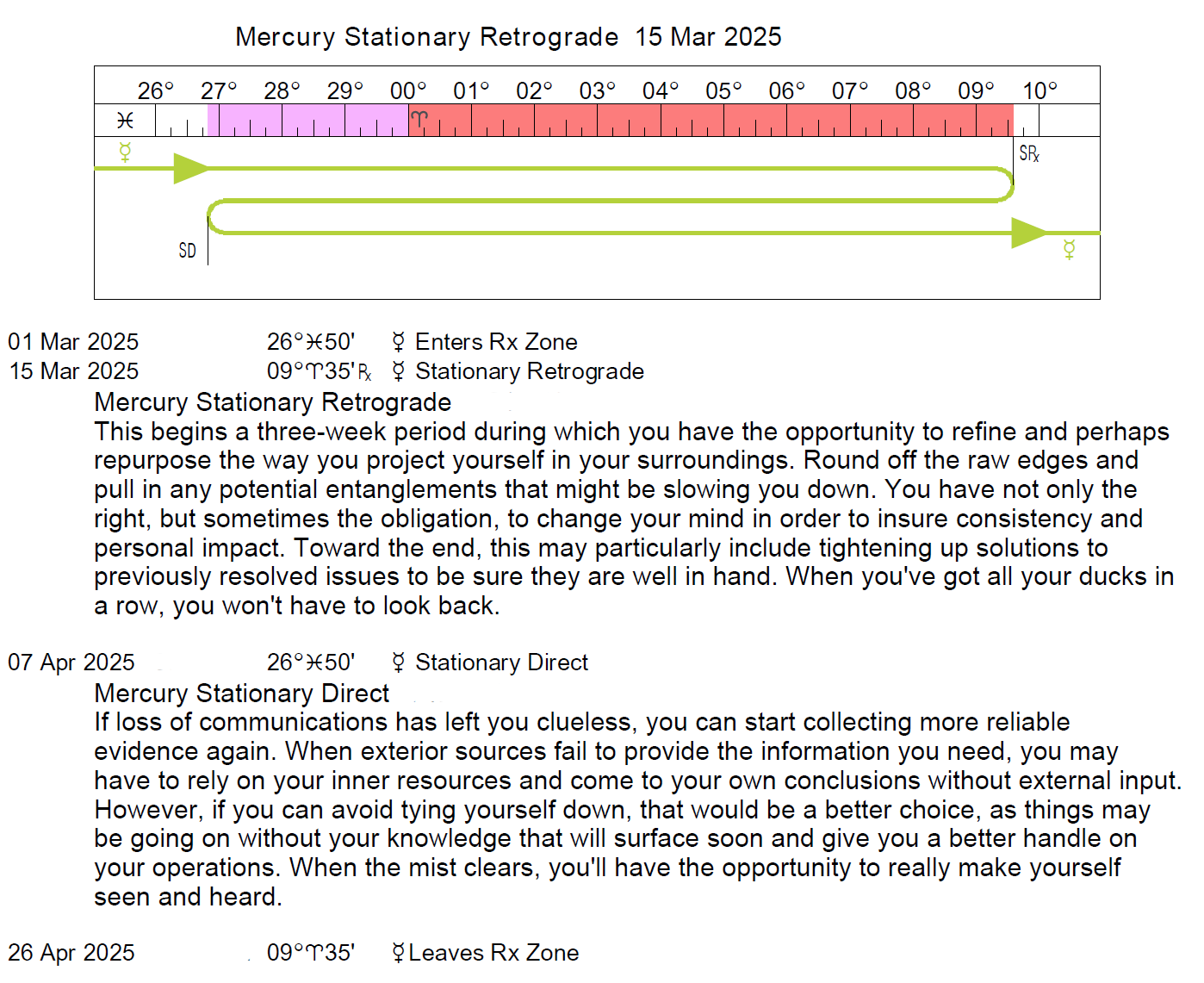

- Mercure n'est plus rétrograde, mais il est dans son ombre post-rétrograde jusqu'au 26 avril.

- Mars n’est plus rétrograde et se trouve dans son ombre post-rétrograde jusqu’au 2 mai.

**Les heures sont exprimées en heure avancée de l’Est (HAE).

Date et heure : 15 avril 2025, 22 h 36

Événement : La Lune entre en Sagittaire

Description : La Lune en Sagittaire

C'est le moment d'élargir notre esprit et nos expériences, d'explorer de nouvelles voies, de viser haut et d'élargir nos horizons. Le souci du détail et le travail routinier sont moins présents. On peut y trouver de l'agitation, du courage et de la spontanéité.

Date et heure : 15 avril 2025, 22 h 23

Événement : La Lune devient vide de cours

Date et heure : 14 avril 2025, 23 h 42

Événement : Tr-Tr Mon Tri Cer

Description : Transit de la Lune en trigone Transit de Cérès

Nous pouvons ressentir un attachement agréable à nos proches ou à notre famille, ou être soutenus par eux. Nous recherchons la sécurité, l'attention et la chaleur, et nous sommes plus susceptibles d'exprimer ces sentiments envers les autres.

Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 11

Événement : Tr-Tr Mon Cpl Mar

Description : Lune en transit contraparallèle Mars en transit

Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 17

Événement : Tr-Tr Mon Cpl Jup

Description : Lune en transit contraparallèle Jupiter en transit

Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 37

Événement : Tr-Tr Mon Pll Plu

Description : Transit de la Lune parallèle au transit de Pluton

Date et heure : 15 avril 2025, 7 h 49

Événement : Tr-Tr Mon Qnx Chi

Description : Transit Lune Quinconce Transit Chiron

Les sentiments blessés peuvent être des occasions de guérison. Il est temps de construire des ponts, et non de les détruire.

Date et heure : 15 avril 2025, 11 h 03

Événement : Tr-Tr Mon Tri Ven

Description : Transit Lune Trigone Transit Vénus

Nous sommes moins inhibés et plus disposés à nous faire plaisir. L'amour et le romantisme peuvent être propices. Décoration, soins de beauté, arts, activités créatives, fêtes, rendez-vous et loisirs sont généralement privilégiés maintenant. La sensibilité, l'affection et la chaleur sont accrues. L'amour est grandiose ! Affection, amour et romantisme sont dans l'air.

Date et heure : 15 avril 2025, 12 h 30

Événement : Tr-Tr Mon Opp Ura

Description : Lune en transit Opposition Uranus en transit

La vie est peut-être un peu tendue en ce moment. Évitez les comportements volontaires si la situation ne l'exige pas. Restez ouvert à de nouvelles possibilités et tout se révélera. Il pourrait y avoir une révélation surprenante ou un tournant. Des réactions imprévisibles de la part des autres (et de nous-mêmes) sont possibles. Des éruptions émotionnelles sont possibles. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions définitives, surtout en matière de relations.

Date et heure : 15 avril 2025, 13 h 38

Événement : Tr-Tr Lun Qnx Dim

Description : Transit Lune Quinconce Transit Soleil

Nos sentiments et nos pensées peuvent être en contradiction en ce moment. Nous pouvons agir selon notre volonté au détriment de nos émotions, ou agir selon nos émotions au détriment de notre volonté ou de notre ego. Dans les deux cas, nous pouvons être insatisfaits.

Date et heure : 15 avril 2025, 13 h 59

Événement : Tr-Tr Mon Tri Sam

Description : Transit Lune Trigone Transit Saturne

Une période propice à tout projet exigeant endurance ou tolérance. C'est également propice à l'instauration de nouvelles habitudes et de nouveaux rituels.

Date et heure : 15 avril 2025, 15 h 50

Événement : Tr-Tr Mon Tri Nod

Description : Lune en transit trigone Nœud Nord en transit

C'est une période propice aux échanges avec le public, à la création de liens et à la réalisation d'objectifs personnels ou professionnels. Vous êtes capable d'opérer des changements. C'est une période propice à la découverte de nouvelles opportunités.

Date et heure : 15 avril 2025, 19 h 51

Événement : Tr-Tr Mon Tri Mar

Description : Lune en transit trigone Mars en transit

Nous sommes plus courageux et capables de prendre les devants. Nous sommes à l'écoute de nos désirs et de nos instincts naturels. Nous exprimons nos sentiments avec honnêteté. Nous sommes indépendants, inventifs et courageux.

Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 22

Événement : Tr-Tr Mon Cnj Jun

Description : Conjonction Lune Transit Junon Transit

Le désir ou le besoin de se connecter avec quelqu'un est désormais fort. Nous sommes sensibles à ce que les autres pensent, désirent et ressentent.

Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 23

Événement : Tr-Tr Mon Tri Mer

Description : Lune en transit trigone Mercure en transit

Les idées fusent. Nous exprimons nos sentiments avec clarté et nos pensées avec sensibilité. C'est un moment idéal pour les projets collaboratifs. C'est un bon moment pour passer des examens, écrire, promouvoir, parler en public et étudier. Nous sommes alertes, observateurs et avons une bonne mémoire.

Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 36

Événement : Tr-Tr Mon Cnj Sag

Description : Lune en transit entrant en Sagittaire

C'est le moment d'élargir notre esprit et nos expériences, d'explorer de nouvelles voies, de viser haut et d'élargir nos horizons. Le souci du détail et le travail routinier sont moins présents. On peut y trouver de l'agitation, du courage et de la spontanéité.

Date et heure : 15 avril 2025, 22 h 50

Événement : Tr-Tr Mon Tri Nep

Description : Transit Lune Trigone Transit Neptune

C'est une période de bien-être si nous nous permettons de nous détendre et de nous connecter aux aspects subtils de la vie : l'art, la nature, la beauté, les rêves et les sphères spirituelles. Nous assimilons les choses facilement, nos sens sont en pleine forme et nous acceptons plus naturellement les choses et les gens tels qu'ils sont. Il n'est pas nécessaire de chercher des réponses définitives pour l'instant.

Date et heure : 15 avril 2025, 21 h 08

Événement : Tr-Tr Mer Tri Jun

Description : Mercure en transit trigone Junon en transit

C'est le moment idéal pour collaborer avec quelqu'un afin de générer des idées, de résoudre des problèmes ou simplement d'écouter et d'être entendu. Un bon accord mental peut être établi dès maintenant.

Date et heure : 15 avril 2025, 3 h 54

Événement : Tr-Tr Mar Pll Jup

Description : Mars en transit parallèle à Jupiter en transit

Date et heure : 15 avril 2025, 1 h 28

Événement : Tr-Tr Jun Cnj Sco

Description : Junon en transit entrant dans le Scorpion

BÉLIER FORT

Énergie initiatique et pionnière. Indépendant, audacieux, courageux, affirmé, fougueux, inspirant, direct, décisif. Peut être égocentrique, impulsif, impatient, agressif et manquer de subtilité.

SCORPION FORT

Perception intense, magnétique et pénétrante, le pouvoir de confronter. Peut être destructeur, vengeur, jaloux, dramatique.

POISSONS FORT

Compatissant, sensible, altruiste, doux, intuitif. Peut être fuyant, peu pratique, hypersensible, crédule.

L'équilibre élémentaire d'aujourd'hui

TERRE FAIBLE

Il peut y avoir un manque de désir, d'intérêt ou de compétences concernant les questions pratiques. Nous pouvons être déconnectés de la réalité. Nous éprouvons des difficultés à nous concentrer et à nous ancrer.

AIR FAIBLE

Nous pouvons avoir du mal à être objectifs ou détachés. Nous pouvons ne pas être particulièrement communicatifs.

EAU FORTE

Les signes d'Eau sont le Cancer, le Scorpion et les Poissons. Nous sommes plus compatissants, émotifs et intuitifs que d'habitude, et nous pouvons réagir émotionnellement aux situations, parfois au détriment de la logique ou du pragmatisme.

Bilan modal d'aujourd'hui

Les modes sont aujourd'hui équilibrés.

Phase lunaire d'aujourd'hui

PHASE LUNAIRE : PLEINE LUNE

La Lune est à 180 à 135 degrés derrière le Soleil.

Nous nous intéressons principalement à la nature des relations et sommes conscients des déséquilibres récents. Un changement peut se produire. Notre préoccupation ne se limite pas aux relations personnelles, mais aux relations de toutes sortes. Cartes sur table.

LA LUNE EN SCORPION

Qu'il s'agisse de passion, d'exaltation, de tristesse ou de désir, les émotions se ressentent à un niveau profondément personnel. La Lune en Scorpion nous pousse à découvrir notre propre pouvoir, et c'est le moment idéal pour nous débarrasser de nos vieilles peurs et de nos habitudes limitantes. Ce peut être une période intime et passionnée. Évitez les manipulations, les ruminations et la suspicion.

25E DEGRÉ DU SCORPION

Partie du corps : Coccyx, trompes de Fallope

Symbole Sabian : Une radiographie.

ASPECTS DE LA LUNE

QUINCUNX LE SOLEIL Orbe 1°11′ Appliquant

Nous pouvons avoir du mal à intégrer nos besoins émotionnels ou nos sentiments à ce que nous pensons devoir faire maintenant, ce qui conduit à une certaine indécision. Résistance.

TRINE MERCURE Orbe 4°52′ Appliquant

Nos cœurs, nos besoins émotionnels et notre esprit semblent coopérer, et nous sommes capables de communiquer efficacement. C'est une période propice à la publicité, au marketing, à l'écriture et aux études.

TRINE VÉNUS Orbe 0°01′ Appliquant

Nous avons tendance à rechercher l'harmonie, l'équilibre et la beauté. Amour, romance, décoration, soins de beauté, arts, activités créatives, fêtes, rendez-vous et loisirs sont généralement privilégiés en ce moment. On observe une sensibilité, une affection et une chaleur accrues, mais on pourrait aussi faire preuve d'apaisement, de tact et de diplomatie.

TRINE MARS Orbe 4°14′ Appliquant

Sentiments et désirs semblent en harmonie, ce qui en fait le moment idéal pour agir avec détermination. Compétition saine, ingéniosité, courage.

TRINE SATURNE Orbe 1°28′ Appliquant

Nous sommes plus à même de trouver un équilibre entre nos besoins émotionnels et nos responsabilités. C'est le moment idéal pour prendre de bonnes habitudes. Nous sommes plus tolérants, réfléchis et déterminés.

OPPOSITION URANUS Orbe 0°44′ Appliquant

Nous pouvons être de mauvaise humeur, oscillant entre le désir d'appartenance et le désir d'être différent ou indépendant. Nous pouvons nous sentir un peu déséquilibrés si les horaires et les personnes qui nous entourent sont imprévisibles ou changeants ; ou encore, nous sommes perturbés par la routine et souhaitons créer l'événement.

TRINE NEPTUNE Orbe 5°51′ Appliquant

Nous nous tournons vers les aspects subtils de la vie : l’art, la nature, la beauté, les rêves et les sphères spirituelles. Nous acceptons plus naturellement les situations et les gens tels qu’ils sont. Sensibilité, compassion.

QUINCUNX CHIRON Orbe 1°33′ Séparant

Nous pourrions mal évaluer notre sensibilité et faire de mauvais choix. Les décisions prises aujourd'hui pourraient ne pas refléter notre cœur et être regrettables plus tard.

LE SOLEIL

LE SOLEIL EN BÉLIER

Vous êtes une personne affirmée et épris de liberté. Vous avez un fort besoin d'indépendance et pouvez avoir tendance à afficher votre égo avec assurance.

26E DEGRÉ DU BÉLIER

Partie du corps : Crâne

Symbole Sabian : Un homme possédant plus de dons qu'il ne peut en contenir.

ASPECTS DU SOLEIL

CARRÉ MARS Orbe 3°02′ Appliquant

Les circonstances nous poussent à l'action. L'agressivité et les conflits sont possibles en ce moment, et nous pouvons paraître plus agressifs ou combatifs que nous ne le pensons. En canalisant notre énergie excédentaire de manière constructive, au lieu de perdre notre temps à nous disputer, nous pouvons accomplir beaucoup. Méfiez-vous de l'impulsivité et des actions prématurées. Nous sommes plus compétitifs que coopératifs en ce moment.

CONJONCTION CHIRON Orbe 2°45′ Séparant

Vous êtes blessé, physiquement ou émotionnellement. Vous avez peur de vous exprimer, car vous êtes très sensible à la douleur. Vous avez souffert à un moment de votre vie, ce qui contribue à votre peur de la douleur à l'âge adulte. Vous êtes d'une nature compatissante, car vous comprenez la souffrance des autres.

MERCURE

MERCURE EN POISSONS

Nos processus de pensée sont visuels, intuitifs et imaginatifs. Nous sommes particulièrement sensibles au monde des émotions, qui influencent à la fois nos pensées et notre style de communication. Nous devinons bien, nous exprimons par l'image et prenons des décisions intuitivement. Nous sommes davantage attirés par les informations qui stimulent la conscience.

30E DEGRÉ DES POISSONS

Partie du corps : Ongles du pied gauche

Symbole Sabian : Le grand visage de pierre (étant la projection d'un idéal).

ASPECTS DU MERCURE

CONJONCTION VÉNUS Orbe 4°50′ Séparant

Nous sommes plus agréables, sociables et soucieux de l'équilibre et de l'harmonie. Les conversations sont fluides.

TRINE MARS Orbe 0°37′ Séparation

Vous saisissez rapidement les nouvelles idées. Vous êtes un excellent communicateur et appréciez les échanges constructifs.

CONJONCTION SATURNE Orbe 3°24′ Séparant

Vous avez un esprit logique. Enfant, vous étiez timide et incapable d'exprimer vos opinions. Adulte, vous deviendrez une voix d'autorité.

CONJONCTION NEPTUNE Orbe 0°59′ Appliquant

Vous avez un esprit imaginatif, même si vous parlez parfois de manière vague. Vous êtes sensible aux pensées et aux idées des autres. Vous êtes créatif.

CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 2°27′ Séparant

Nous pouvons nouer des contacts importants avec des personnes qui partagent nos intérêts intellectuels ou qui nous font découvrir de nouvelles idées qui nous aident à grandir, à nous améliorer et à nous développer. Les projets portent actuellement leurs fruits, notamment ceux qui impliquent le travail en équipe. Apprendre, enseigner, communiquer et nouer des contacts sont des priorités, ou nous rencontrons des situations qui nous encouragent à améliorer nos compétences dans ces domaines.

VÉNUS

VÉNUS EN POISSONS

Vous aspirez à fusionner et à ne faire qu'un avec votre partenaire. En fait, vous souhaitez être en harmonie avec l'univers. Vous aimez également partager des activités inspirantes avec votre partenaire, comme écouter de la belle musique ou visiter une galerie d'art.

25E DEGRÉ DES POISSONS

Partie du corps : articulation tibio-fibulaire distale gauche

Symbole sabien : La purification du sacerdoce.

ASPECTS DE VÉNUS

TRINE MARS Orbe 4°13′ Séparation

Vous avez un don pour les relations humaines. Vous êtes un partenaire loyal et enjoué, capable de concilier intimité et indépendance. Cependant, vous pouvez considérer vos propres talents créatifs comme acquis et ne pas les exploiter pleinement.

CONJONCTION SATURNE Orbe 1°26′ Séparant

Vous êtes timide et inhibé dans vos relations personnelles. Vous craignez l'engagement et avez tendance à vouloir tout contrôler ou à choisir un partenaire qui essaie de vous contrôler. L'un de vos parents a peut-être été trop strict, ce qui vous empêche de vous exprimer. Une fois ce sentiment d'inadéquation surmonté, vous serez capable de nouer des relations stables et durables, fondées sur des fondations solides. Vous êtes fidèle et loyal.

SEXTILE URANUS Orbe 0°43′ Appliquant

Vous aimez les relations qui vous offrent l’opportunité d’exprimer votre individualité.

CONJONCTION NEPTUNE Orbe 5°49′ Appliquant

Vous aspirez au romantisme dans vos relations personnelles. Vous recherchez le partenaire idéal et parfait, qui n'existe que dans les contes de fées. Les imperfections des relations vous déçoivent et vous cherchez du réconfort dans un monde imaginaire. Vous devez affronter vos réalités et vos imperfections, celles des autres. Vous pourrez alors partager la beauté, l'art et la créativité avec vos partenaires.

CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 2°23′ Appliquant

Votre destin est lié au besoin de développer des relations harmonieuses et équilibrées. Ces relations joueront un rôle important dans vos réussites. Veillez à ce que votre besoin de paix n'entrave pas vos actions décisives.

MARS

MARS DANS LE CANCER

Nous sommes moins enclins à aller droit au but. Nos émotions influencent particulièrement la poursuite de nos objectifs. Sous cette influence, nous devenons un peu plus prudents et conservateurs, mais nous nous battrons pour, à propos ou au nom des personnes et des choses qui nous sont chères.

29E DEGRÉ DE CANCER

Partie du corps : la rate

Symbole sabien : Une muse grecque pèse dans une balance dorée des jumeaux qui viennent de naître.

ASPECTS DE MARS

TRINE SATURNE Orbe 2°46′ Séparation

Nous pouvons être réservés, mais faire preuve de maîtrise de soi. Nous sommes mieux à même de nous concentrer sur les priorités ou les questions pratiques. C'est le moment idéal pour soigner les détails, s'organiser et travailler dur.

TRINE NEPTUNE Orbe 1°36′ Appliquant

L'inspiration pourrait être présente dès maintenant, et notre intuition est forte. On peut s'attendre à un apaisement de la colère ou à un adoucissement de l'humeur. Les arts créatifs, notamment physiques, sont privilégiés.

OPPOSITION PLUTON Orbe 4°45′ Appliquant

Nous cherchons peut-être à prendre le dessus et à résister au contrôle des autres. Le ressentiment fait surface, tout comme l'esprit de compétition.

JUPITER

JUPITER EN GÉMEAUX

Vous recherchez un échange constant d'informations. Vous êtes un étudiant et un enseignant polyvalent.

19E DEGRÉ DES GÉMEAUX

Partie du corps : muscles laryngés

Symbole Sabian : Un grand volume archaïque.

SATURNE

SATURNE EN POISSONS

Travailleur bienveillant et intuitif, bien que parfois anxieux et craintif. Un karma important à gérer. Un moment pour évaluer nos rêves, notre santé mentale et notre sens de la compassion et de l'empathie. (Saturne est en Poissons du 7 mars 2023 au 24 mai 2025, puis du 1er septembre 2025 au 13 février 2026).

27E DEGRÉ DES POISSONS

Partie du corps : Phalanges du pied droit

Symbole Sabian : Une lune de moisson.

ASPECTS DE SATURNE

SEXTILE URANUS Orbe 0°43′ Séparant

Vous avez la capacité d'apporter de nouvelles idées aux structures existantes. Vous structurez également les nouvelles organisations et possédez un talent pour l'administration.

CONJONCTION NEPTUNE Orbe 4°23′ Appliquant

Vous avez un talent à la fois pratique et créatif. Si vous avez un talent musical ou artistique, vous pouvez lui donner forme et créer quelque chose de durable. Vous êtes prêt à vous entraîner pour perfectionner vos talents créatifs. Vous pourriez être artiste.

CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 0°56′ Appliquant

Vous êtes mis au défi d'assumer un rôle responsable au sein d'un groupe. Vous préférez peut-être être seul, mais cette vie exige une collaboration constante avec les autres pour atteindre vos objectifs. Vous pourriez souffrir de maladies physiques qui vous obligeraient à réévaluer votre vie.

URANUS

URANUS EN TAUREAU

(1934 – 1942) Nous abordons l'argent et les biens personnels de manières nouvelles et apprenons à nous libérer de certaines contraintes matérielles. Des façons innovantes de nous sentir bien apparaissent. Nous sommes moins inhibés dans l'expression de la sensualité, de l'amour de soi, de l'amour de notre corps et du bien-être. Nous remettons en question ce que nous valorisions auparavant. Des changements brusques peuvent survenir concernant l'argent, les objets de valeur, les biens et les revenus, entraînant une redistribution des priorités ou des valeurs. Les revenus peuvent provenir de sources ou d'entreprises non traditionnelles. Nous apportons des idées progressistes au monde des affaires. De nouvelles façons de faire des affaires, ainsi que de gagner, de percevoir et de gérer l'argent, sont probables. Les revenus et l'énergie que nous consacrons à gagner de l'argent peuvent varier. (Du 15 mai 2018 au 6 novembre 2018, puis du 6 mars 2019 au 7 juillet 2025, puis du 7 novembre 2025 au 25 avril 2026).

26E DEGRÉ DU TAUREAU

Partie du corps : os nasal

Symbole Sabian : Un Espagnol faisant la sérénade à sa senorita.

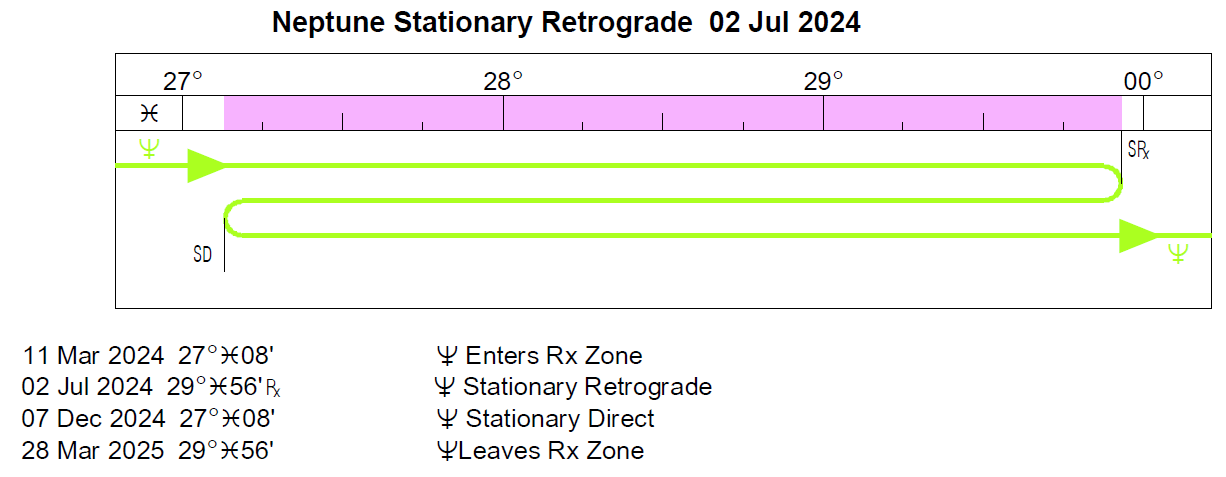

NEPTUNE

NEPTUNE EN BÉLIER

(1861/62 – 1874/75) Il est important de noter que Neptune met environ 164 ans pour effectuer un cycle complet, passant environ treize ans dans chaque signe. Par conséquent, l'interprétation de Neptune dans le signe s'applique à une génération plutôt qu'à un individu. Pour une interprétation plus individuelle, examinez la position de la maison. Cette génération a le potentiel d'être des pionniers spirituels. Ils prennent des risques en explorant les royaumes mystiques. Cette génération peut également se vanter d'avoir de nombreux pionniers dans les arts.

1ER DEGRÉ DU BÉLIER

Partie du corps : cerveau

Symbole Sabian : Une femme est sortie de l'océan ; un phoque l'embrasse.

ASPECTS DE NEPTUNE

SEXTILE PLUTON Orbe 3°08′ Appliquant

Vous appartenez à une génération capable d'induire des changements sociaux. Vous contribuez aux changements de gouvernement et à l'évolution des droits de l'homme. La spiritualité et l'occultisme gagnent en crédibilité et en pouvoir. Par ailleurs, certains membres de votre génération choisiront de se retirer du système.

CONJONCTION LE NŒUD NORD Orbe 3°26′ Séparant

Vous êtes en quête spirituelle et votre destin est lié à l'expression de vos talents artistiques et créatifs. Votre défi est de découvrir votre potentiel et votre intuition les plus élevés. Vous pouvez exprimer vos talents au sein de groupes spirituels ou artistiques.

PLUTON

PLUTON EN VERSEAU

(1777 – 1799) Il est important de noter que Pluton met environ 248 ans pour effectuer un cycle complet, passant de 12 à 32 ans dans chaque signe. Par conséquent, l'interprétation de Pluton dans son signe s'applique à une génération plutôt qu'à un individu. C'est la génération de la coopération mondiale. Les personnes de cette génération ont la capacité de réaliser des avancées scientifiques au bénéfice de l'humanité et pourraient être amenées à changer la vision de la science. (Pluton est en Verseau du 23 mars au 11 juin 2023, du 20 janvier au 1er septembre 2024 ; du 19 novembre 2024 au 8 mars 2043 et du 31 août 2043 au 19 janvier 2044).

4E DEGRÉ DU VERSEAU

Partie du corps : péroné gauche

Symbole Sabian : un guérisseur hindou.

CHIRON EN BÉLIER

Votre sentiment d'être a été violé d'une manière ou d'une autre et vous pourriez craindre de vous affirmer. Vous pourriez aussi surcompenser en essayant d'être le premier en tout. Physiquement, vous pourriez souffrir de blessures à la tête. Vous pourriez devenir un pionnier au service de l'humanité.

24E DEGRÉ DU BÉLIER

Partie du corps : Muscle zygomatique

Symbole sabien : une fenêtre ouverte et un rideau en filet soufflant dans une corne d'abondance.

VESTA EN SCORPION

Vous êtes profondément investi dans votre travail. Dévouement et capacité de concentration sont essentiels. La morale sexuelle peut être une préoccupation majeure, car vous cherchez soit à briser les mœurs sexuelles existantes, soit à réprimer vos pulsions sexuelles derrière un code d'éthique strict.

16E DEGRÉ DU SCORPION

Partie du corps : ovaire droit, cochlée de l'oreille interne

Symbole Sabian : Le visage d'une fille esquissant un sourire.

PALLAS EN VERSEAU

Votre esprit peut être brillant, original et perspicace. Vous êtes capable de saisir rapidement de nouvelles idées et de les appliquer à l'avenir. Vous défendez vos idéaux et des causes humanitaires ou politiques.

18E DEGRÉ DU VERSEAU

Partie du corps : Système nerveux spinal

Symbole Sabian : Un homme démasqué.

JUNO EN SCORPION

Vous souhaitez une relation intense et sensuelle. Vous recherchez l'attention totale de votre partenaire et exigez une grande sensualité.

30E DEGRÉ DU SCORPION

Partie du corps : muscles nasaux

Symbole Sabian : Le bouffon d'Halloween.

CÉRÈS EN POISSONS

C'est en étant en harmonie avec le monde que l'on se sent le plus aimé. Vous prenez soin des autres en soulageant leur douleur. Vous éprouvez de la compassion pour vos proches.

20E DEGRÉ DES POISSONS

Partie du corps : muscle péroné droit

Symbole Sabian : Une table dressée pour un repas du soir.

LA LUNE NOIRE EN SCORPION

3E DEGRÉ DU SCORPION

Partie du corps : prostate, utérus

Symbole Sabian : Une élévation de maison.

ÉRIS EN BÉLIER

26E DEGRÉ DU BÉLIER

Partie du corps : Crâne

Symbole Sabian : Un homme possédant plus de dons qu'il ne peut en contenir.

LE NŒUD NORD

LE NŒUD NORD EN POISSONS

Il s'agit d'une quête de compassion et de foi. Vous avez tendance à imposer une structure rigide, de l'ordre et de la propreté à votre monde personnel et à juger les autres. Cela vous empêche de comprendre votre unité avec l'univers. Vous devez développer votre compréhension spirituelle et apprendre à vous fier à votre intuition.

28E DEGRÉ DES POISSONS

Partie du corps : Phalanges du pied gauche

Symbole Sabian : Un jardin fertile sous la pleine lune .

LE NŒUD SUD

LE NŒUD SUD EN VIERGE

Il s'agit d'une quête de compassion et de foi. Vous avez tendance à imposer une structure rigide, de l'ordre et de la propreté à votre monde personnel et à juger les autres. Cela vous empêche de comprendre votre unité avec l'univers. Vous devez développer votre compréhension spirituelle et apprendre à vous fier à votre intuition.

28E DEGRÉ DE LA VIERGE

Partie du corps : Plexus hépatique

Symbole sabien : Un homme chauve domine un rassemblement de personnalités nationales.

Moon Phase

Waning

Next phase: 3:35 Apr 21, 2025

The waning Moon is most beneficial for matters at a stage of consolidation, conservation and completion. It hampers growth and helps to remove anything not desirable. Cutting hair now will make it grow slower. Plant or replant plants which have fruits under the ground.

Moon Sign

Scorpio

Until 4:37 Apr 16, 2025

An emotionally difficult time. There is increased jealousy, greediness, envy and other negative feelings. The colours of the world turn black and white. Sexuality and sensuality go up and strong, powerful emotions run high, whilst diplomacy and tact will noticeably decline. However, it is a good time for any occupation which needs intensity and total devotion.

Moon Void-of-Course

Later

At 4:23 Apr 16, 2025

Last aspect: ![]()

![]()

It is believed that anything undertaken when the Moon is void-of-course will bring no result. However, this period of time has its positive sides too.

Learn more: Void-of-Course Moon: A Complete Guide

Planets

| 25.51 | |||

| 23.41 | |||

| 29.33 | |||

| 24.45 | |||

| 28.56 | |||

| 18.26 | |||

| 26.11 | |||

| 25.28 | |||

| 0.35 | |||

| 3.44 | |||

| 23.10 | |||

| 27.09 | R |

Declinations

| 9.59 | N | ||

| 22.54 | S | ||

| 1.46 | S | ||

| 1.40 | N | ||

| 22.38 | N | ||

| 22.40 | N | ||

| 3.19 | S | ||

| 18.55 | N | ||

| 0.56 | S | ||

| 22.43 | S | ||

| 9.43 | N | ||

| 1.08 | S |

Aspects

| ❤️ | |||

| 🏆 | |||

| 🍀 💰 ❤️ 💋 | |||

| 🏆 | |||

| 💋 🏆 | |||

| 🍀 💰 🏆 | |||

| 🍀 | A Super Aspect |

| ❤️ | A Romance Aspect |

| 💋 | A Sexual or Seduction Aspect |

| 💰 | A Golden or Silver aspect |

| 💎 | A Cinderella Aspect |

| ⛲ | A Fountain of Youth Aspect |

| 🏆 | A Sports Champions' Aspect |

These symbols mark aspects that are deemed especially meaningful in Magi Astrology.

Eclipses

| Moon | 20:11 Sep 7, 2025 |

| Sun | 21:41 Sep 21, 2025 |

| Sun | 13:11 Feb 17, 2026 |

| Moon | 12:33 Mar 3, 2026 |

| Sun | 19:45 Aug 12, 2026 |

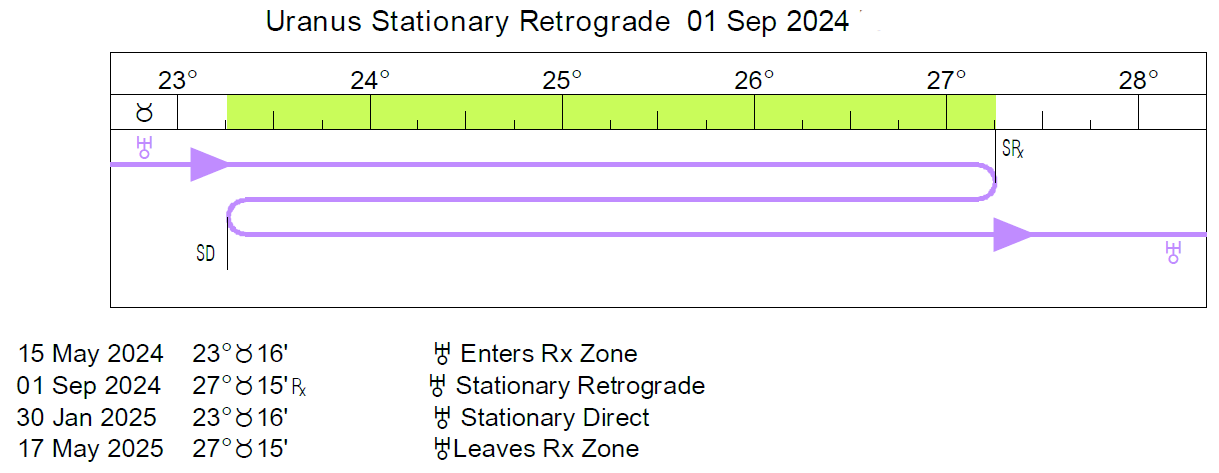

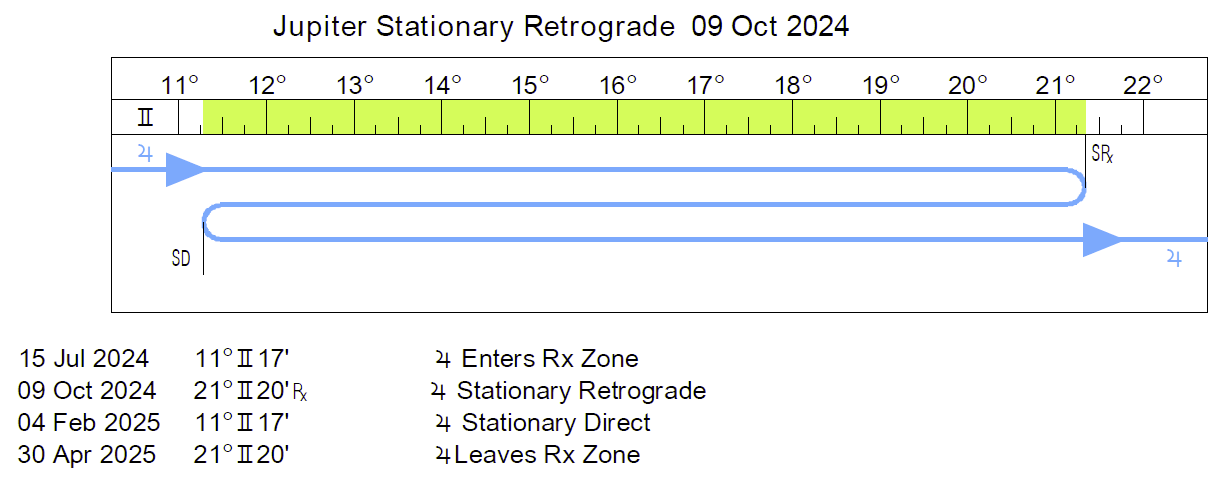

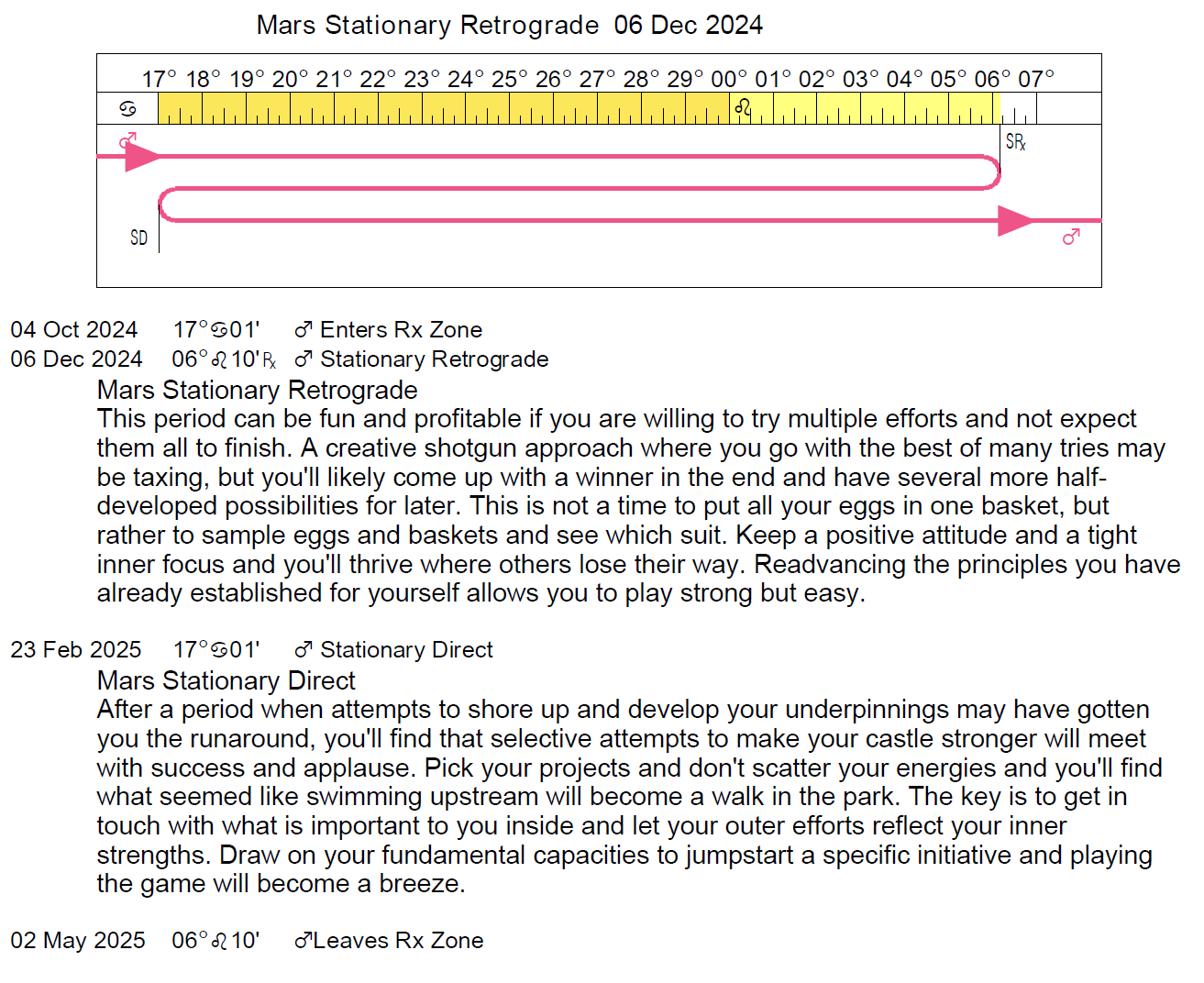

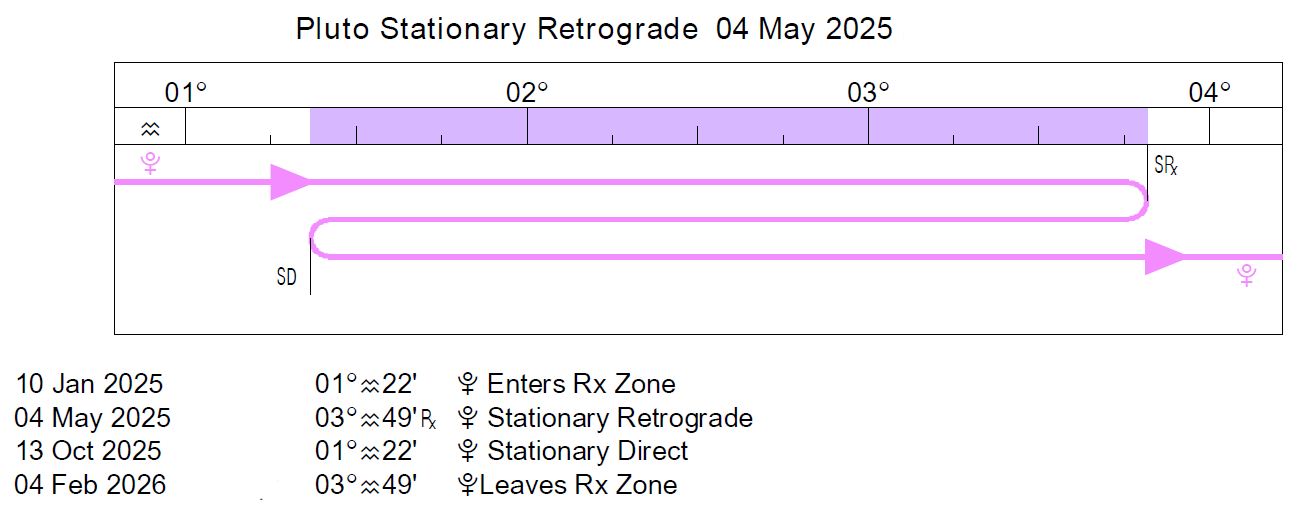

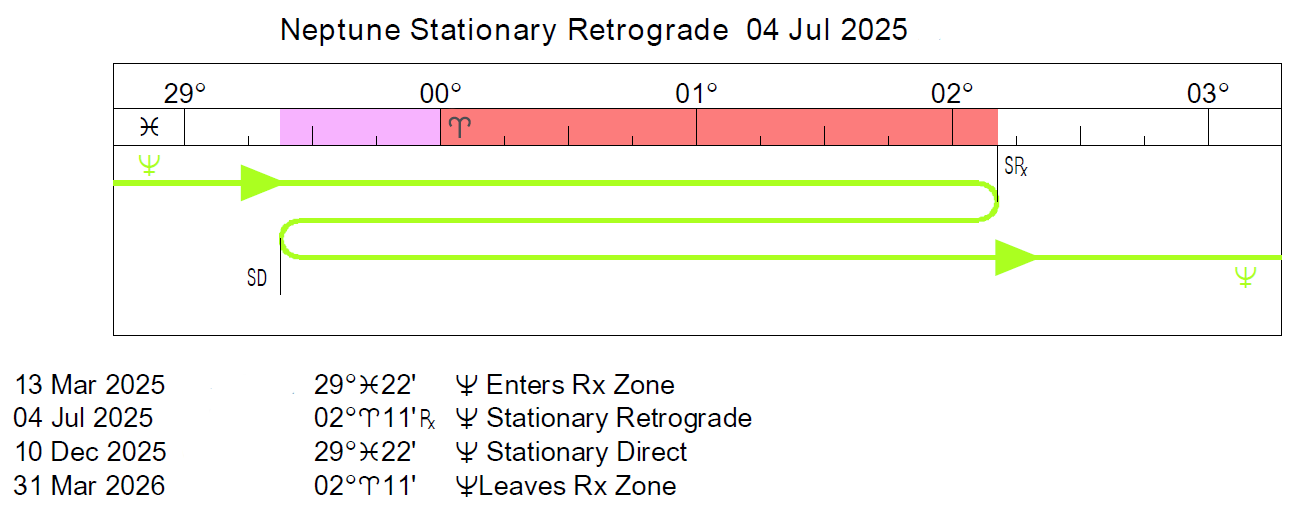

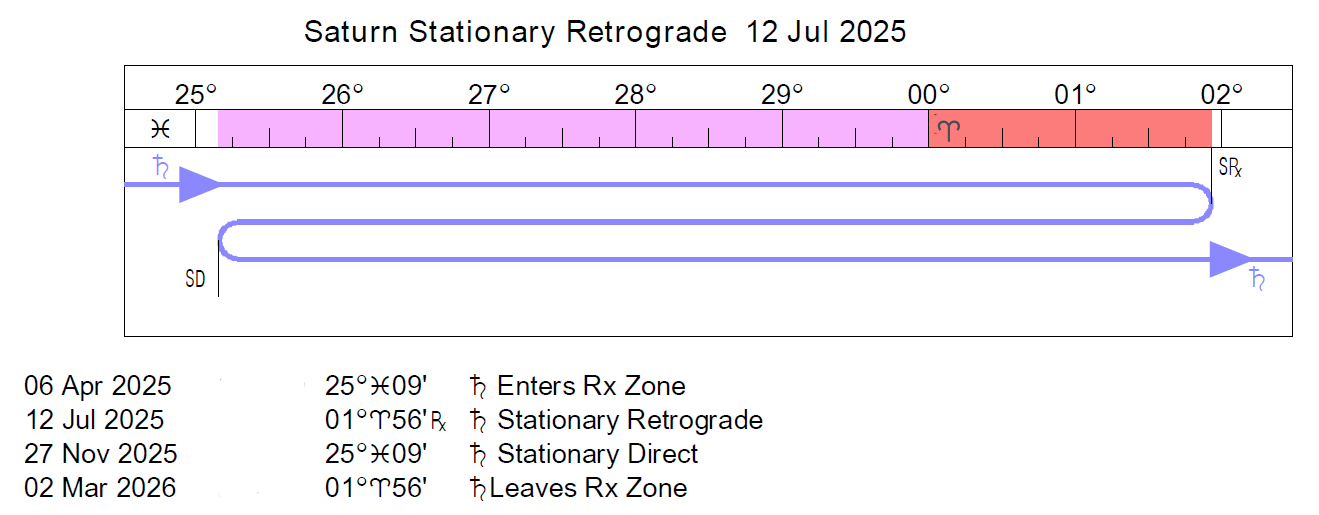

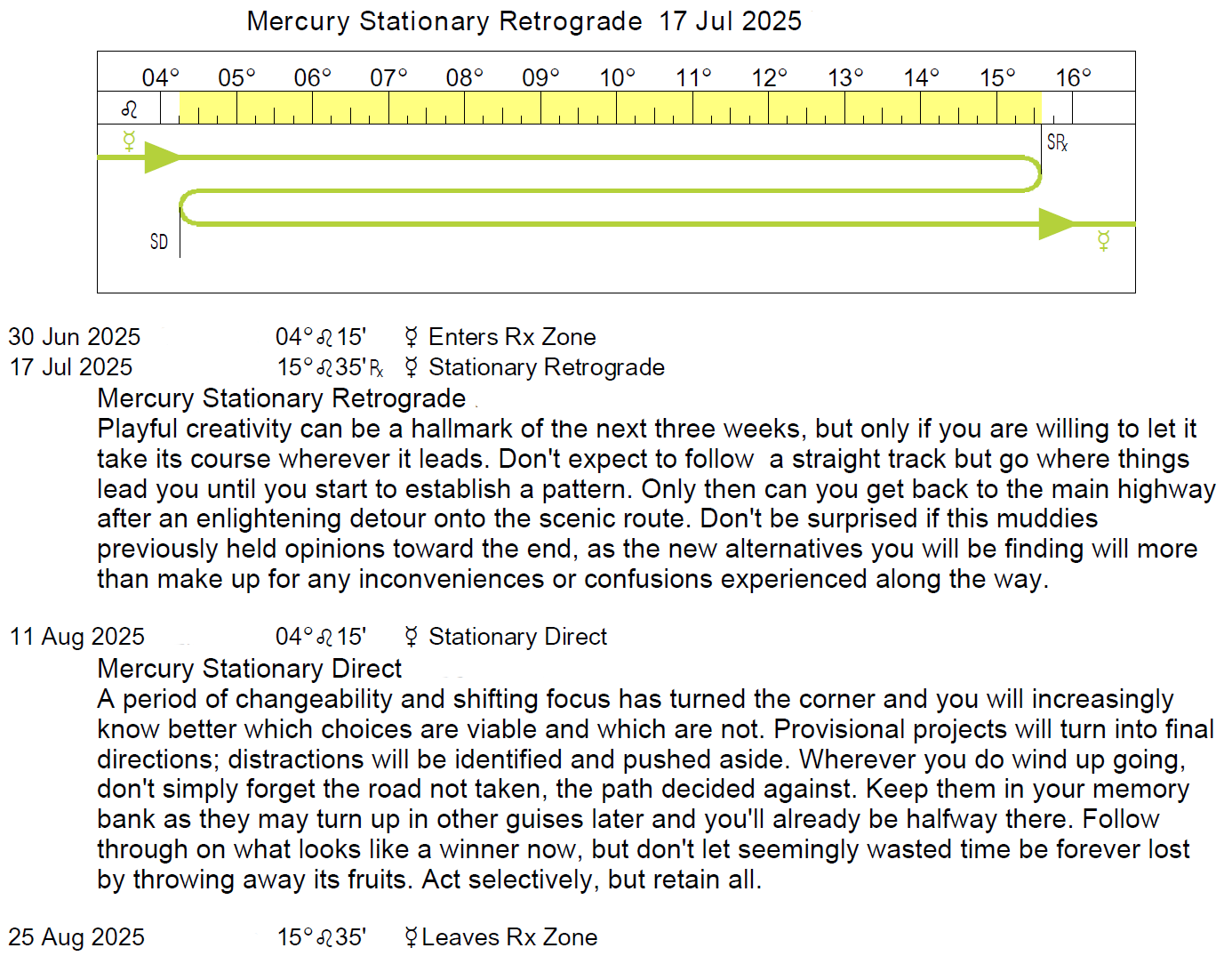

Retrogrades

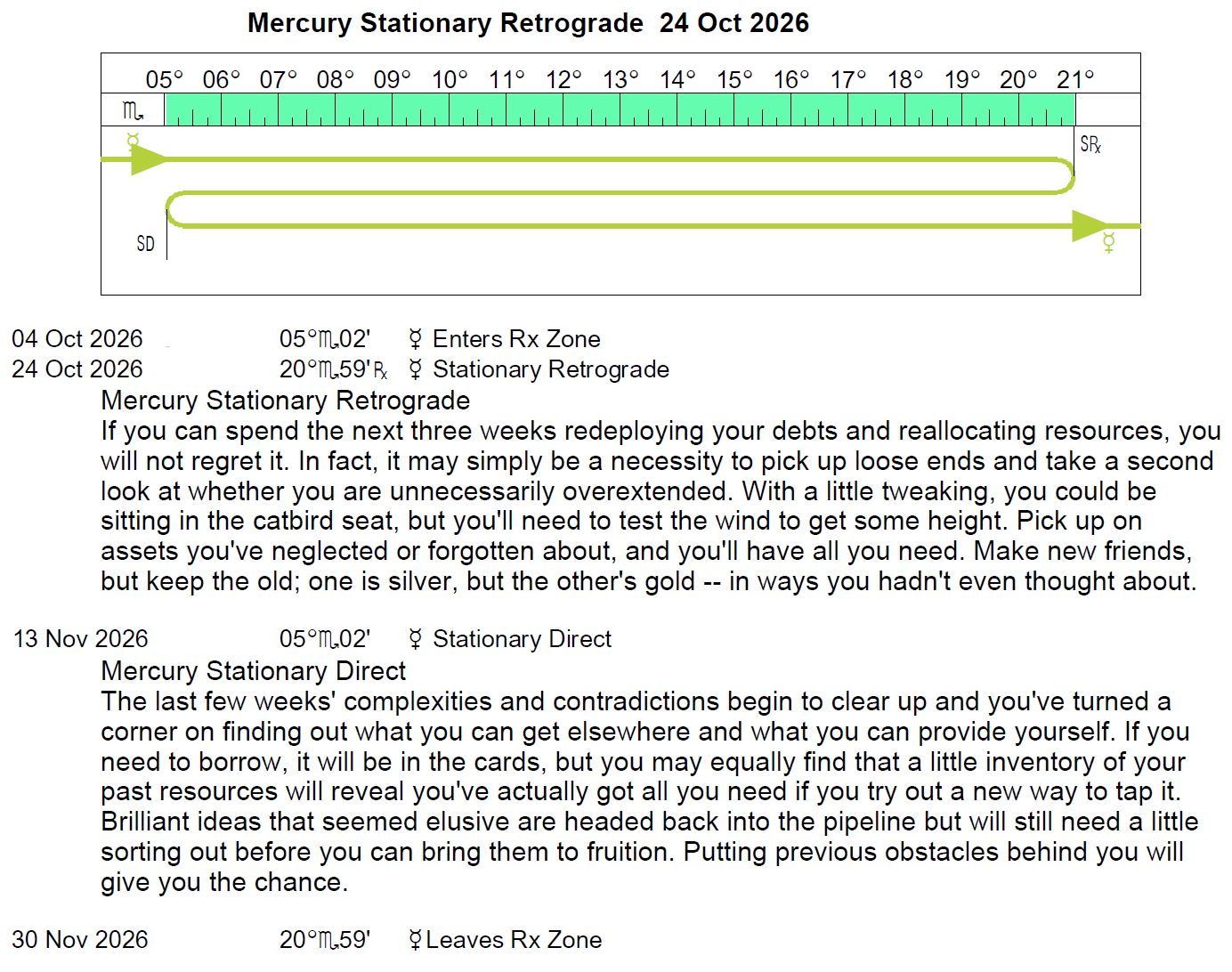

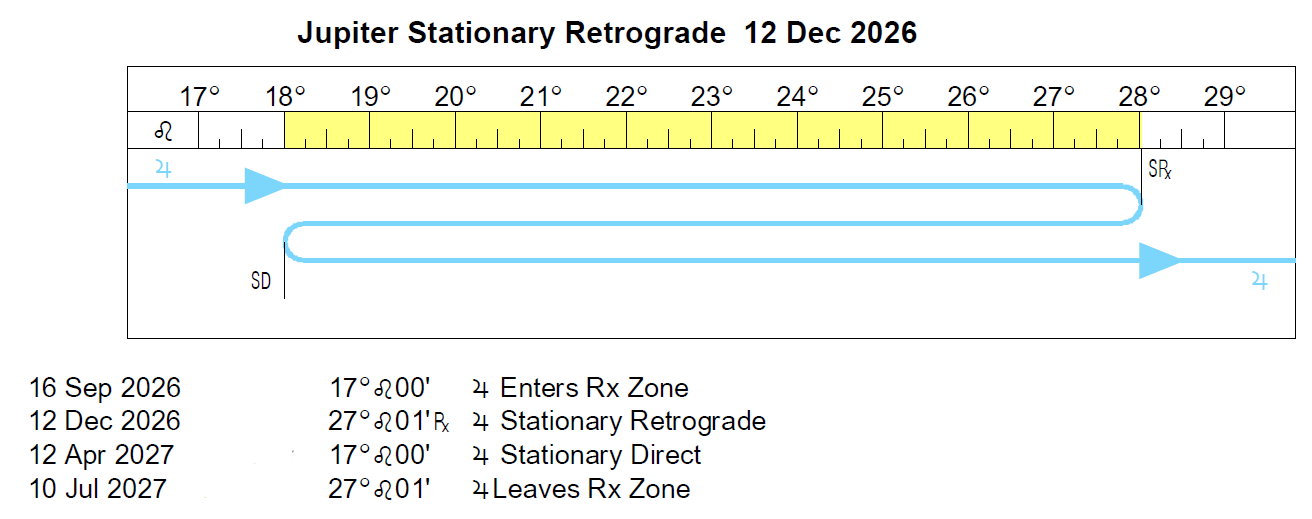

Mercury

1.03 - 15.03 - 7.04 - 26.04

Venus

28.01 - 2.03 - 13.04 - 16.05

Mars

5.10 - 7.12 - 24.02 - 2.05

|

Aujourd'hui9° / 17° Risque de pluie : 100% - Humi. : 94% Vent :Sud-Sud-Ouest - 24 km/h Lever : 07:00 - Coucher : 20:43 Averses de pluie dans les alentours |

Horoscope du mardi 15 avril 2025

| |||

| Belier Si votre libido vous titille, pourquoi ne pas en parler � votre partenaire? D'autant que vous saurez mettre en avant vos qualit�s, votre savoir faire et... votre ardeur! | Balance En ce moment, vous avez tendance � vous projeter dans les valeurs de votre partenaire. Cherchez l� o� vous �tes compl�mentaires, et pas forc�ment semblables... | ||

| Taureau Bien que vous ayez tendance � vous isoler, votre partenaire ne vous laisse pas souvent ruminer tranquille! Et si vous lui parliez de ce qui vous passe par la t�te? | Scorpion Vous n'�tes gu�re � prendre avec des pincettes, aujourd'hui ! Il faut dire qu'avec le boulot qui vous attend... mais sachez le prendre avec humour, �a passe plus vite! | ||

| Gemeaux Aujourd'hui, vous n'avez gu�re l'esprit au labeur et vous avez tendance � vous �vader dans des projets plus ou moins r�alistes. Faites le point, en toute lucidit�. | Sagittaire Vous semblez privil�gier l'amour, mais vous pr�f�rez garder pour vous seuls ces beaux moments d'intimit�, profiter du calme et du silence pour vous ressourcer. | ||

| Cancer Vous avez beaucoup d'ambition, mais votre coeur est tout de m�me �pris de beaut� et de joie int�rieure. Exprimez tout cela de fa�on artistique. | Capricorne Comment concilier amiti� et vie familiale? Tout simplement en invitant vos amis � la maison ou autour d'un bon repas dans un restaurant. A vous de l'organiser! | ||

| Lion Les �tudes ou les d�marches en vue de rebondir sont d'actualit�. Pourtant, les affaires familiales vous retiennent � la maison alors que vous auriez plut�t envie de voyager. | Verseau Voil� une journ�e prometteuse sur le plan social. Les bonnes id�es semblent se former dans votre esprit plus ais�ment et, de ce fait, vous n'avez pas de mal � les formuler. | ||

| Vierge Vos pens�es vont en ce moment � l'un de vos fr�res ou soeurs, qui a peut-�tre des soucis d'ordre financier. Si cela est possible pour vous, tendez-lui la main... | Poissons Aujourd'hui, vous r�vez d'aventure ou de voyage, loin des vicissitudes du quotidien. Soyez r�aliste : en avez-vous vraiment les moyens? Si c'est le cas, n'h�sitez pas! | ||

Né(e) le 15 avril – Cette année est une année de coopération et de relations enrichissantes. Vos relations peuvent être agréablement orientées vers le développement personnel cette année. Vous explorez votre créativité et créez des liens grâce à des échanges dynamiques ou à des idées et des causes partagées…suite

Votre anniversaire tombe peu après une Pleine Lune cette année, ce qui suggère une période propice à la communication et à l'enseignement. On vous demande souvent conseil, et vous êtes toujours prêt à offrir votre aide. C'est une année propice à la publicité et à toute autre activité impliquant de faire passer le message. De plus, votre capacité à être objectif – ou à voir les choses dans leur ensemble – est mise en avant et gratifiante cette année.

C'est une année où vous semblez réagir plus intensément à la vie, ou où vous êtes plus enclin à explorer vos sentiments et désirs les plus profonds. C'est le moment idéal pour vous spécialiser ou vous concentrer sur un projet, une relation ou une activité en particulier. Vous êtes enclin à explorer, observer et analyser. C'est un moment privilégié pour entrer en contact avec votre intuition.

Cette année pourrait également être propice à une meilleure connexion mentale ou à une plus grande attention portée à la communication et au partage d'idées. Vous exposez vos idées avec plus d'assurance et êtes plus enclin que d'habitude à les mettre en pratique.

Votre magnétisme personnel est exceptionnel cette année. Vous êtes un compétiteur enjoué et pourriez remporter une compétition majeure, le cas échéant. C'est une période propice aux projets créatifs et à la collaboration pour atteindre un objectif commun.

Vous pourriez vous concentrer agréablement sur une relation ou un projet particulier. Vous êtes responsable et loyal. Ce pourrait être une excellente période pour concrétiser ou monétiser une activité créative, ou pour collaborer avec succès.

La période à venir sera également propice à la danse, à la natation, à la photographie, aux arts et au divertissement. Si vous êtes artiste, cette année pourrait être particulièrement inspirante, imaginative et productive. Vous semblez avoir un sens aigu des tendances, ce qui peut vous donner un sentiment de contrôle et de confiance dans vos décisions.

C'est une excellente période pour mieux se comprendre dans vos relations et pour vous sentir bien en accordant aux autres le bénéfice du doute. Vos qualités charitables peuvent vous dynamiser. C'est une année potentiellement formidable pour aider les autres, enseigner et grandir grâce à vos relations. Une relation pourrait se développer, comme une connexion d'âme.

Cette période peut être importante pour nouer des relations encourageantes, agréables ou affectueuses. Votre popularité augmente et vos efforts pour aplanir les difficultés dans vos partenariats ont plus de chances de réussir. Vous êtes mieux préparé pour les négociations et les partenariats.

Des explosions de créativité et d'énergie surgissent à des moments apparemment parfaits et vous aident à atteindre vos objectifs. Cette année, vous prendrez probablement des risques sains, car vous serez plus à même de repérer les opportunités lorsqu'elles se présentent. Il est plus facile que d'habitude de se libérer des habitudes qui vous empêchaient d'atteindre vos objectifs.

Le travail d'équipe et la collaboration peuvent être au cœur de l'année. Le début d'une relation significative ou l'intensification d'une histoire d'amour existante peuvent également être des thèmes importants. Des projets intenses et enrichissants sont au programme.

C'est une année propice à l'amitié et à la bonne humeur. L'essentiel est de nouer des liens et de communiquer, ce que vous ferez probablement plus que d'habitude. Les relations amoureuses se nouent ou se renforcent grâce à la communication. Vous pourrez être agréablement occupé pendant cette période, profitant pleinement de vos activités ou découvrant de nouveaux passe-temps amusants. La diplomatie peut vous mener partout cette année.

Un alignement Vénus-Saturne dans votre thème de Révolution Solaire cette année apporte une dimension sérieuse à au moins une relation clé. Vous êtes peut-être en train de finaliser un accord ou de revoir et d'affiner vos objectifs relationnels.

Cette année, vous êtes plus créatif et vous vous exprimez souvent avec plus de sensibilité, de compassion et de chaleur. Il peut arriver que vous vous sentiez dépassé mentalement, et c'est dans ces moments-là que vous chercherez à minimiser les distractions.

Durant cette période, la spontanéité amoureuse et la créativité peuvent être plus présentes. Coups de foudre, attirances soudaines, extravagances occasionnelles et impulsivité sont des thèmes récurrents. Votre créativité est plus originale ou inhabituelle, ou vous attirez des personnes surprenantes et originales. Vous avez besoin de plus d'espace, d'espace pour explorer, ou d'indépendance dans vos relations.

Heureusement, votre thème astral est influencé par une influence pratique remarquable, qui vous aide à organiser, ordonner et ranger une grande partie de votre vie. L'effort et le plaisir que vous prenez à travailler ou à accomplir vos tâches peuvent être au cœur de vos préoccupations pour la période à venir. La plupart du temps, les méthodes traditionnelles fonctionnent, et la rigueur est récompensée à ce stade de votre vie. Pratiquer ou perfectionner une technique est privilégié cette année. Des ambitions modestes et l'appréciation des progrès lents mais réguliers peuvent vous mener loin.

Résumé:

Cette année sera une année de coopération et de relations enrichissantes. Vos relations pourraient être agréablement orientées vers le développement. Vous explorerez votre créativité et tisserez des liens grâce à des échanges dynamiques ou à des idées et des causes partagées.

2025 est une année exceptionnelle pour vous. Gouvernée par le Soleil, c'est une année d'action. Les graines que vous semez maintenant, vous les récolterez plus tard. On pourrait vous trouver moins sociable, car vous êtes plus occupé que jamais et vous vous concentrez sur vos activités et vos besoins. Pourtant, vous êtes extraverti et votre esprit d'initiative est plus fort que jamais. Conseil : Soyez autonome, agissez, prenez un nouveau départ, exprimez votre indépendance.

2025 est une année exceptionnelle pour vous. Gouvernée par le Soleil, c'est une année d'action. Les graines que vous semez maintenant, vous les récolterez plus tard. On pourrait vous trouver moins sociable, car vous êtes plus occupé que jamais et vous vous concentrez sur vos activités et vos besoins. Pourtant, vous êtes extraverti et votre esprit d'initiative est plus fort que jamais. Conseil : Soyez autonome, agissez, prenez un nouveau départ, exprimez votre indépendance.

2026 sera une année numéro deux pour vous. Gouvernée par la Lune, c'est une année propice aux rencontres. C'est une année calme, douce et généralement harmonieuse, moins active que les autres. Au contraire, vous serez plus à l'écoute des besoins des autres. Si vous êtes patient et ouvert avec douceur, vous attirerez les choses et les gens. C'est une excellente année pour construire et développer l'avenir. Conseil : soyez patient, réceptif, savourez la paix et recueillez les pensées.

2026 sera une année numéro deux pour vous. Gouvernée par la Lune, c'est une année propice aux rencontres. C'est une année calme, douce et généralement harmonieuse, moins active que les autres. Au contraire, vous serez plus à l'écoute des besoins des autres. Si vous êtes patient et ouvert avec douceur, vous attirerez les choses et les gens. C'est une excellente année pour construire et développer l'avenir. Conseil : soyez patient, réceptif, savourez la paix et recueillez les pensées.

Si vous êtes né aujourd'hui, le 15 avril

Vous cherchez toujours à être juste avec les autres, en essayant de trouver un équilibre. Cependant, malgré votre souci de sécurité, vous avez tendance à suivre votre cœur plutôt que la voix de la raison, et il vous arrive d'être très impulsif.

Votre intelligence vient souvent davantage de votre perspicacité et de votre compréhension innée du monde qui vous entoure que des études.

Parmi les personnes célèbres nées aujourd'hui figurent Léonard de Vinci, Samira Wiley, Emma Thompson, Paula Pell, Emma Watson, Seth Rogen, Jeffrey Archer, Alice Braga, Maisie Williams, Ester Dean, Flex Alexander, Luke Evans, Elizabeth Montgomery, Thomas F. Wilson, Julia Butters, Cody Christian, Bessie Smith, Frank Vincent, Omar Tyree, China Chow, Arian Moayed et Toheeb Jimoh.

15 AVRIL

Le Soleil est en semi-sextile avec Uranus en début de journée et forme le même aspect avec Saturne ce soir. Il peut être difficile de profiter pleinement de la vie sans avoir le vague sentiment de négliger une responsabilité. Cependant, nous pouvons nous sentir prêts à tout. Un parallèle Mars-Jupiter laisse entrevoir un enthousiasme débordant, peut-être excessif, mais certainement inspirant et stimulant. Le changement est dans l'air, et nous nous sentons suffisamment forts pour l'accueillir. C'est une forte influence pour les idées novatrices, car nous nous imprégnons de l'esprit des choses. Nous pouvons être particulièrement inventifs. Avec un trigone Mercure-Junon ce soir, nous voulons apprendre, raisonner et acquérir des connaissances pour nous autonomiser. Des sentiments peuvent naître pour quelqu'un suite à des paroles ou à une connexion mentale. La Lune poursuit son transit en Scorpion jusqu'à 22h38 HAE, heure à laquelle elle entre en Sagittaire.

La Lune est vide à partir de 22h24 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un trigone à Mercure), jusqu'à ce que la Lune entre en Sagittaire à 22h38 HAE.

Cette semaine : Le Soleil est en Bélier jusqu'au 19, date à laquelle il entre en Taureau ; Mercure est en Poissons jusqu'au 16, date à laquelle il entre en Bélier ; Vénus est en Poissons ; Mars est en Cancer jusqu'au 18, date à laquelle il entre en Lion.

Le Soleil est en Bélier du 20 mars au 19 avril. En Bélier, le Soleil est enthousiaste et spontané. Nous sommes motivés par le désir de conquête. Nous sommes plus impulsifs et ressentons le besoin d'entreprendre, d'innover et d'être les premiers.

Le Bélier est un signe qui rebondit vite ; il n'a guère honte. Il est courageux, pionnier et quelque peu innocent. Nous sommes directs et assez simples dans nos besoins, mais nous pouvons aussi être myopes et manquer d'envie d'anticiper.

Le Soleil est en Taureau du 19 avril au 20 mai. En Taureau, le Soleil est méthodique, sensuel et réceptif. Le Soleil en Taureau est plus actif lorsqu'il défend ou résiste ! Lorsque le Soleil traverse le Taureau, lorsque les plantes prennent racine, notre détermination et notre besoin de sécurité sont forts. Le Taureau est fidèle à tout ce qui lui est familier et valorise la longévité. Son côté obscur est la possessivité et l'obstination.

Le Soleil en Taureau est un connaisseur et un sensuel. Il est patient, obstiné, terre-à-terre, stable et enraciné. Le cycle Soleil-Taureau est propice à l'entretien ou à la construction, ainsi qu'à la jouissance et à l'appréciation de l'existant. Si le Soleil en Taureau met du temps à se réchauffer, il est stable et persévérant une fois qu'il l'a fait. Durant cette phase, nous valorisons ce qui est durable, fort et durable.

Mercure est en Poissons du 29 mars au 16 avril. Lorsque Mercure est en Poissons, nos processus de pensée sont plus visuels, intuitifs et imaginatifs. Nous sommes particulièrement sensibles au monde des émotions, qui influencent à la fois nos pensées et notre style de communication.

Nous devinons bien, nous nous exprimons par l'image et prenons des décisions intuitivement. Nous sommes davantage attirés par les informations qui suscitent la conscience.

Il n'est pas toujours facile d'exprimer nos impressions pendant ce cycle. Nous n'aimons pas fixer, étiqueter ou définir strictement les choses. Nous reconnaissons que la vie n'est pas toujours logique et préférons ne pas penser en noir et blanc. Nous sommes sensibles et influençables, ce qui signifie que nous pouvons absorber plus que d'habitude, et cela peut parfois nous submerger. Les Poissons ont besoin de temps en temps de solitude ou de recueillement pour se régénérer et se détoxifier.

Mercure est en Bélier du 16 avril au 10 mai. Lorsque Mercure est en Bélier, nous nous soucions moins des points de vue et des explications objectifs, et davantage de prendre une décision… rapidement ! Nos pensées et nos idées sont novatrices, et nous avons tendance à parler plus spontanément et directement, la planète de la communication étant le Bélier, un signe audacieux et affirmé.

Durant ce cycle, des décisions rapides, parfois impatientes ou précipitées, peuvent être prises, et nos réactions sont similaires : rapides et parfois défensives ou combatives. Nous valorisons la pensée indépendante et pouvons être mentalement compétitifs. Nous préférons apprendre par l'expérience personnelle plutôt que par l'enseignement.

Vénus est en Poissons du 27 mars au 30 avril. Tendre et affectueuse, Vénus en Poissons est difficile à atteindre, car elle exprime un désir difficile à définir et à satisfaire. Les frontières et les limites s'estompent sous Vénus en Poissons. Le côté obscur de cette position est la possibilité de se laisser tromper par nos désirs de croire, ainsi que l'évitement. Il faut se méfier de tomber amoureux d'une image idéalisée de quelque chose ou de quelqu'un. Il est également important de surveiller les comportements d'évitement ou indirects.

Vénus est exaltée en Poissons et prospère dans ce signe. Dévouée, compatissante, exceptionnellement généreuse et capable de sacrifices, elle pourrait se fier fortement à son intuition pour nos finances et notre vie amoureuse durant ce cycle. Nous gravitons autour d'objets, de situations et de personnes insolites, oubliés, poétiques et artistiques, et nous les apprécions. Nous recherchons des activités qui nous touchent, nous inspirent ou nous touchent.

L'argent peut nous filer entre les doigts, ou nous pouvons ignorer ou négliger certains aspects pratiques de notre vie actuelle. Cependant, nos finances s'améliorent si nous nous connectons à nos talents surnaturels, à notre imagination, à notre désir de guérir et de servir, ou à notre sens de la mission.

Ce transit n'est pas particulièrement fort pour la résolution ou la détermination, mais il est bon pour l'adaptabilité et une meilleure compréhension ou acceptation.

Mars est en Cancer du 6 janvier au 18 avril. [Alors que Mars rétrograde est retourné en Cancer le 6 janvier, Mars est redevenu direct le 23 février et poursuit son transit en Cancer jusqu'au 18 avril.] Nous poursuivons nos intérêts avec ardeur, mais évitons d'aller droit au but pendant le transit de Mars en Cancer. De plus, nos objectifs et nos projets sont sujets à des sautes d'humeur et à des hésitations. Nous sommes sur la défensive plutôt qu'ouvertement agressifs. Une grande partie de nos actions dépend de notre humeur du moment.

Nous sommes également très intuitifs et pouvons être amenés à agir pour apporter paix, réconfort et sécurité à notre vie pendant cette période. Nous nous battons pour nos proches. En fait, nous sommes farouchement protecteurs. C'est une période propice pour mettre nos égos de côté afin de faire avancer nos projets. La satisfaction intérieure et l'amour sont généralement plus importants pour nous que les réalisations extérieures en ce moment. Les objectifs personnels et familiaux sont notre priorité durant cette phase.

Mars est en Lion du 18 avril au 17 juin. En Lion, Mars est fier, sûr de lui et ambitieux. Nous sommes dynamiques et avons de grands objectifs. Nous poursuivons nos désirs avec franchise et assurance, en espérant des résultats spectaculaires. Nous préférons ignorer les détails et emprunter la voie la plus simple pour atteindre nos objectifs. Notre libido est forte et notre passion pour la vie est intense.

Mars en Lion peut éveiller un esprit de compétition ou une motivation. Nous sommes plus enclins à prendre des risques pour obtenir ce que nous voulons. Nous avons aussi tendance à faire sensation et à vouloir être aux commandes. Ce transit est passionné, ardent et théâtral. Nous cherchons à paraître forts et préférons être en tête ou au centre de l'attention. Nous pouvons être particulièrement en colère si nous nous sentons méprisés ou placés dans une position indigne.

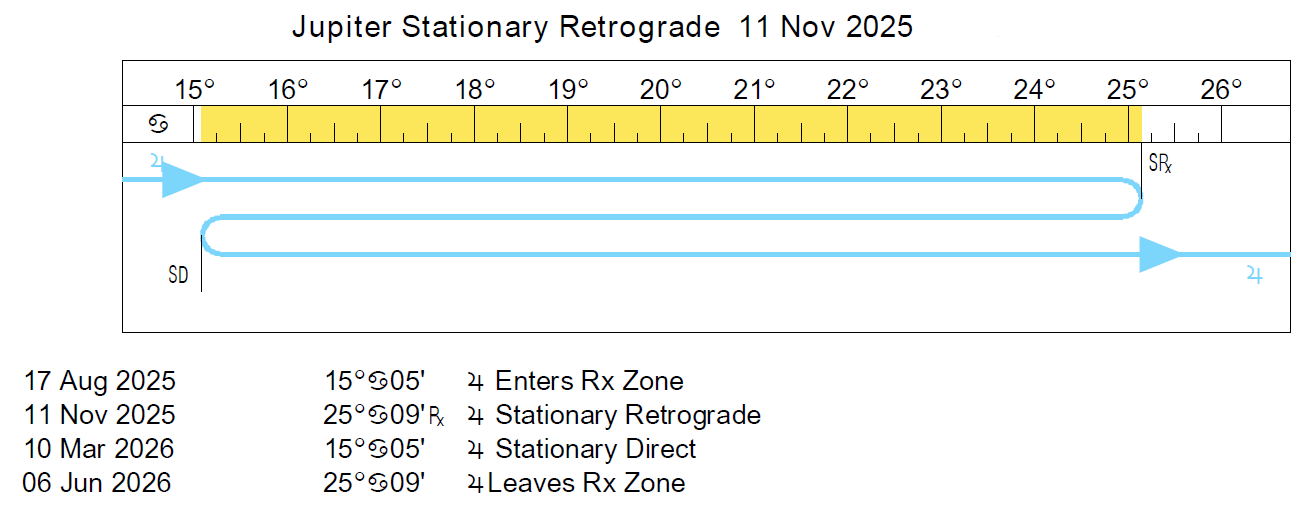

Jupiter est en Gémeaux.

Jupiter est en Gémeaux.

Jupiter a commencé son transit des Gémeaux le 24 mai 2024 et continue son transit du signe jusqu'au 9 juin 2025. En savoir plus sur le transit des Gémeaux par Jupiter .

![]()

Saturne transite les Poissons du 7 mars 2023 au 24 mai 2025, puis du 1er septembre 2025 au 13 février 2026. Découvrez le transit de Saturne en Poissons . Saturne entrera en Bélier le 24 mai 2025 .

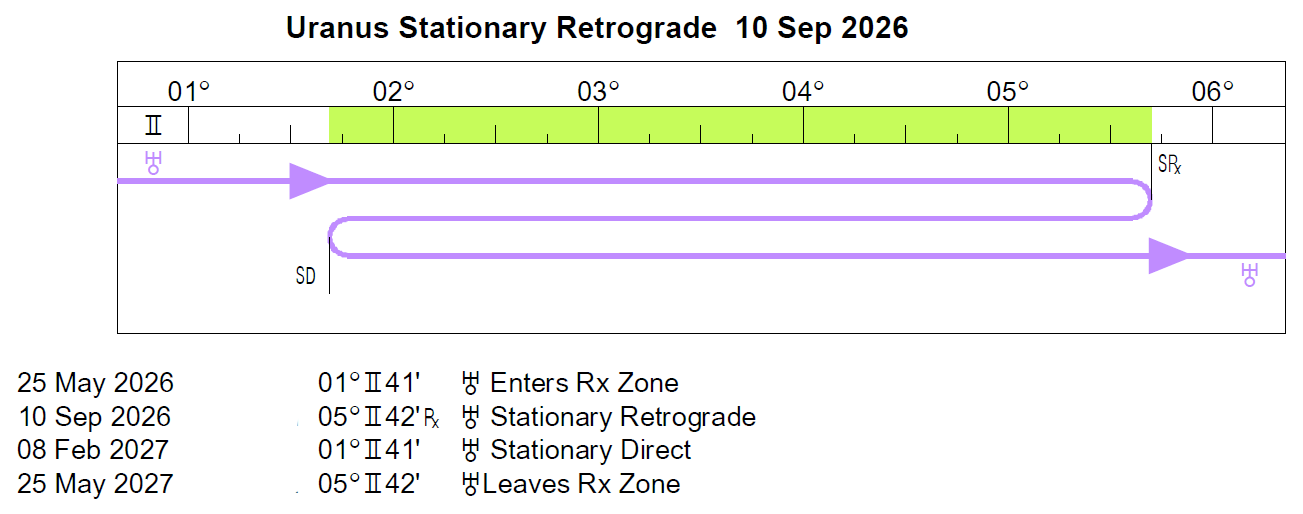

Uranus est en Taureau.

Uranus transite le Taureau du 15 mai 2018 au 6 novembre 2018, puis du 6 mars 2019 jusqu'en 2025/2026. Nous abordons l'argent et les biens personnels sous un nouvel angle et apprenons à nous libérer de certaines contraintes matérielles. Des façons innovantes de nous sentir bien apparaissent. Nous sommes moins inhibés dans l'expression de la sensualité, de l'amour de soi, de l'amour du corps et des soins. Surtout, nous remettons en question ce que nous valorisions auparavant durant ce cycle.

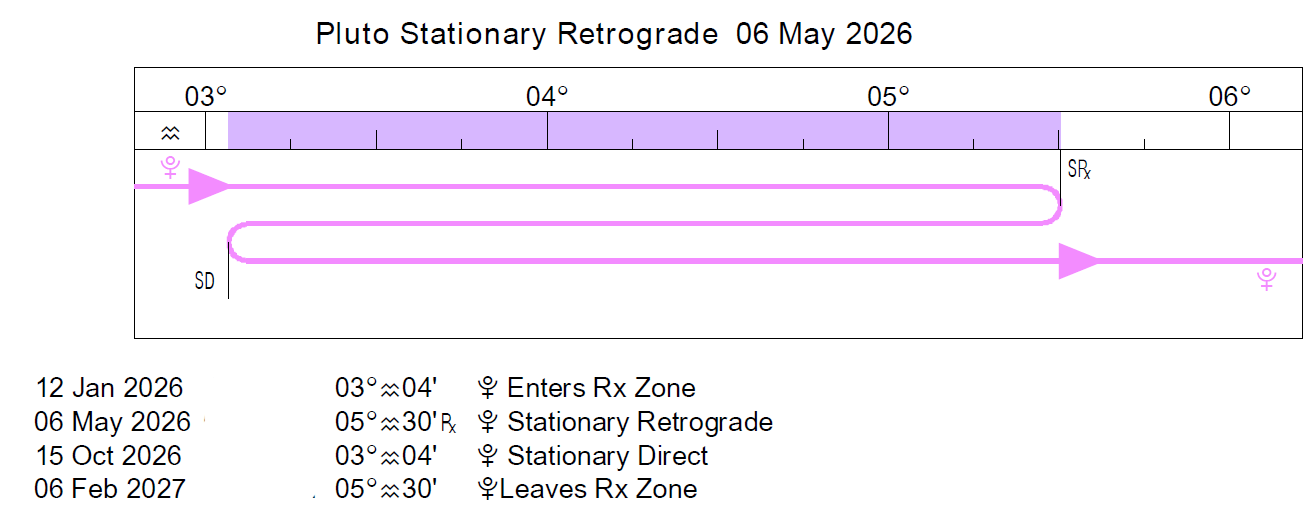

Des changements brusques peuvent survenir concernant l'argent, les objets de valeur, les possessions et les revenus, entraînant une redistribution des priorités ou des valeurs. Les revenus peuvent provenir de sources ou d'entreprises non traditionnelles. De manière générale, nous apportons des idées progressistes au monde des affaires. De nouvelles façons de faire des affaires, ainsi que de gagner, de percevoir et de gérer l'argent, sont probables. Nos revenus et l'énergie que nous y consacrons peuvent varier. Pluton est en Verseau. Découvrez son transit en Verseau . Notez que Pluton a finalement terminé son voyage en Capricorne le 19 novembre 2024, date à laquelle il restera en Verseau pendant de nombreuses années.

Pluton est en Verseau. Découvrez son transit en Verseau . Notez que Pluton a finalement terminé son voyage en Capricorne le 19 novembre 2024, date à laquelle il restera en Verseau pendant de nombreuses années.

Romance et relations

Vénus est en Poissons du 27 mars au 30 avril. Comme le Verseau, l'amour des Poissons est universel. Cependant, les Poissons ne connaissent aucune limite en amour. Avec Vénus en Poissons, nous éprouvons de la compassion (et peut-être de l'attirance) pour ceux qui sont laissés pour compte, négligés ou victimes. Nous sommes pleins d'abnégation et avons du mal à fixer des limites. Les murs tombent, nous avons du mal à dire non (surtout si notre compassion est engagée), mais nous avons aussi tendance à éviter tout ce qui nous met mal à l'aise.

Les vœux pieux sont une expression de Vénus en Poissons. Nous avons trop facilement tendance à croire ce que nous voulons croire. Les gens peuvent être difficiles à cerner, et l'amour est difficile à définir sous cette influence. Les Poissons ne voient jamais le monde en noir et blanc. Au contraire, ils voient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Avec la déesse de l'amour en Poissons, notre amour est universel, nous sommes capables de pardonner et de comprendre, nous sommes séduisants et nous faisons preuve de compassion envers nos partenaires.

Vénus en Poissons est tendre et affectueuse, bien que difficile à atteindre, car elle aspire à quelque chose d'indéfinissable et difficile à satisfaire. Les frontières et les limites s'estompent sous Vénus en Poissons. Le côté obscur de cette position est celui de la tromperie et de l'évasion.

Cette semaine : Dimanche , lundi et vendredi , nous avons tendance à exprimer nos sentiments ou à les analyser, mais veillons à ne pas trop intellectualiser nos émotions. Nous avons tendance à analyser nos sentiments et nos relations, et nos interactions suscitent plus de questions que de réponses.

Vénus, la déesse de l'amour : les temps forts de la semaine à venir :

![]() Vénus en Poissons : un complexe de martyre, un amour pour les opprimés, la quête de l'âme sœur : telles sont les expériences associées au nouveau cycle que vous entamez. Un penchant pour les romances touchantes, un faible pour les faibles et une tendance à idéaliser les gens et les relations… très esthétique, très surnaturel.

Vénus en Poissons : un complexe de martyre, un amour pour les opprimés, la quête de l'âme sœur : telles sont les expériences associées au nouveau cycle que vous entamez. Un penchant pour les romances touchantes, un faible pour les faibles et une tendance à idéaliser les gens et les relations… très esthétique, très surnaturel.

Vénus en semi-sextile avec le Soleil les 13 et 14 avril. Nous pouvons avoir l'impression que notre quête de plaisir, d'affection, d'amour ou de confort est en contradiction avec ce que nous pensons devoir faire, ce qui peut engendrer une légère tension, un sentiment de culpabilité et peut-être une certaine indécision. Chercher à satisfaire ces deux besoins sans le faire au détriment de l'autre est logique, mais ce n'est pas évident en ce moment.

Vénus en opposition à Mercure les 13-14 avril et 18 avril. Nous exprimons nos sentiments, mais veillons à ne pas trop intellectualiser nos affections. Nous avons tendance à analyser nos sentiments et nos relations. Les interactions suscitent des questions.

Vénus sextile Uranus le 20 avril. Nous perdons notre peur du risque et accueillons avec joie tout ce qui est nouveau, inhabituel et hors du commun en matière d'engagement amoureux. Nous sommes prêts à expérimenter, mais pas forcément prêts à nous engager.

![]()

![]()

![]() Mercure en conjonction avec Neptune. Notre créativité intuitive est stimulée sous cette influence. Un transit très positif pour les activités artistiques et littéraires. Nous acquérons une meilleure compréhension de notre propre esprit. Le raisonnement conscient peut être faussé par le subconscient, ce qui rend difficile la concentration sur des faits concrets. La rêverie, la visualisation et la prophétie sont stimulées. Les communications peuvent être floues, vagues ou carrément confuses. Nous pouvons être sujets à la tromperie. Évitez de signer des contrats sous cette influence.

Mercure en conjonction avec Neptune. Notre créativité intuitive est stimulée sous cette influence. Un transit très positif pour les activités artistiques et littéraires. Nous acquérons une meilleure compréhension de notre propre esprit. Le raisonnement conscient peut être faussé par le subconscient, ce qui rend difficile la concentration sur des faits concrets. La rêverie, la visualisation et la prophétie sont stimulées. Les communications peuvent être floues, vagues ou carrément confuses. Nous pouvons être sujets à la tromperie. Évitez de signer des contrats sous cette influence.

![]()

![]()

![]() Jupiter sesquicarré Pluton. Sous cette influence, nous risquons d'avoir trop d'intérêts, d'activités ou de désirs. Il est donc conseillé d'éviter d'exagérer notre importance ou notre pouvoir, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres.

Jupiter sesquicarré Pluton. Sous cette influence, nous risquons d'avoir trop d'intérêts, d'activités ou de désirs. Il est donc conseillé d'éviter d'exagérer notre importance ou notre pouvoir, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres.

![]()

![]()

![]() Mars trigone Neptune. Nous suivons désormais notre intuition, nos fantasmes sexuels sont intenses, nous aspirons à l'infini et nos impulsions créatives sont puissantes. Nous sommes moins tendus et déterminés, et plus détendus. « Ce qui doit arriver arrivera » est notre attitude actuelle. L'inspiration est là. Ce transit favorise la danse, la natation, la photographie, les arts et le divertissement.

Mars trigone Neptune. Nous suivons désormais notre intuition, nos fantasmes sexuels sont intenses, nous aspirons à l'infini et nos impulsions créatives sont puissantes. Nous sommes moins tendus et déterminés, et plus détendus. « Ce qui doit arriver arrivera » est notre attitude actuelle. L'inspiration est là. Ce transit favorise la danse, la natation, la photographie, les arts et le divertissement.

Avril

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

Lune sans cours le dimanche 13 avril, à partir de 6h01 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un carré à Mars), jusqu'à ce que la Lune entre en Scorpion à 9h54 HAE.

Lune VOC le mardi 15 avril, à partir de 22h24 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un trigone à Mercure), jusqu'à ce que la Lune entre en Sagittaire à 22h38 HAE.

Lune VOC le vendredi 18 avril, à partir de 7h39 HAE, avec le dernier aspect de la Lune avant de changer de signe (un trigone au Soleil), jusqu'à ce que la Lune entre en Capricorne à 10h13 HAE.

Avril 2025

H en CET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

| | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------

Jour = Lever de Lune en XII = ASC

Jour = Lever de Lune en XII = ASC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

| Aspects and Ingress – April 2025 |

Re:

Re:

Re:

Re:

Re:

Re:

Re:

Re: |

Re:

Re:

Re:

Re:

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none |

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none |

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none

Re: none | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Soleil en Bélier. Une nouvelle perception de soi, un style personnel plus affirmé, une approche plus dynamique de la vie : tels sont les signes distinctifs du cycle qui commence pour vous. Les doutes s'estompent et la réserve appartient de plus en plus au passé. Il est temps d'agir ; votre destin est entre vos mains, et non entre vos mains. « À toute vitesse » (« et tant pis pour les torpilles ») est votre devise, pour le meilleur et pour le pire !

Mercure en Poissons. Connaître des choses sans savoir comment on les connaît est typique dans une période comme celle-ci. Le mystique, l'universel, l'éternel : voilà ce qui éveille votre curiosité. Appelez cela psychique, appelez cela du déjà-vu… cela peut être là quand vous l'invoquez, quel que soit le nom que vous lui donnez. (Se souvenir des petites choses pourrait cependant devenir plus difficile : il est difficile de se rappeler si on a payé sa facture d'électricité quand on s'intéresse davantage aux vérités éternelles.)

Vénus en Poissons : un complexe de martyre, un amour pour les opprimés, la quête de l'âme sœur : telles sont les expériences associées au nouveau cycle que vous entamez. Un penchant pour les romances touchantes, un faible pour les faibles et une tendance à idéaliser les gens et les relations… très esthétique, très surnaturel.

Mars en Cancer : sur la défensive, n'est-ce pas ? Avec ce nouveau cycle qui s'amorce, vous protéger et préserver les vôtres devient une priorité plus importante que d'habitude. Une sensibilité aux besoins et aux désirs des autres et une appréciation de leurs faiblesses (ainsi que des vôtres) vous rendent plus prudent et conservateur… vous choisissez vos batailles avec soin.

Jupiter en Gémeaux : faciliter la transmission d'idées et d'informations devient une priorité pour vous. L'écriture, les études et la communication jouent donc un rôle plus important dans votre vie. Croire que des personnes bien informées prendront les bonnes décisions devient un article de foi. N'oubliez pas : il arrive que certaines personnes sachent ce qu'il faut faire et qu'elles agissent quand même différemment !

Saturne en Poissons. Faire la paix avec le passé, assumer ses dettes karmiques : voilà quelques-uns des défis auxquels vous êtes confrontés à l'aube d'une nouvelle étape de votre vie. Ne pas les affronter peut engendrer des revers et créer des obstacles. Apprenez à voir au-delà du personnel et de l'égoïsme, sinon vous vous retrouverez dépassé.

Uranus en Taureau. Sens pratique et ingéniosité se combinent pour devenir de puissants moteurs dans votre vie, maintenant que vous avez entamé un nouveau cycle. Votre point fort est de concrétiser des concepts innovants et de les concrétiser ; il faut éviter à tout prix de s'enliser. Sens des affaires, inventivité, génie mondain.

Neptune en Poissons. Les aspects spirituels et psychiques prennent le contrôle de votre imagination alors que vous entamez un nouveau cycle. Les beaux-arts et toutes sortes de fantasmes prennent une importance démesurée. S'abandonner au destin, au karma et à d'autres pouvoirs plus grands que ceux des simples mortels peut être perçu comme la libération ultime. Si tout est Maya (illusion), quelle est la réalité qui donne naissance au monde des apparences ?

Pluton en Verseau. Réforme, révolution, rejet du passé et focalisation sur l'avenir : tels sont les signes distinctifs de la nouvelle phase qui s'ouvre dans votre vie. La tradition perd de sa pertinence et les idées reçues se révèlent être des dogmes ou des absurdités pures et simples. Et quelle est la différence, au juste ? Des changements radicaux dans tous les domaines sociaux et intellectuels.

Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |

| 4 avril | 12h20 | Saturne sextile Uranus | Sam 24 Pis 56' sextile Ura 24 Tau 56' |

| 4 avril | 22h14 | Premier quartier de lune | 15 canettes 33' |

| 7 avril | 7h07 | Mercure direct à 26 Pis 49 | Mer 26 Pis 49'D |

| 12 avril | 20h22 | Pleine Lune en Balance | 23 Lib 20' |

| 12 avril | 21h02 | Vénus Direct | Ven 24 Pis 38'D |

| 15 avril | 2h29 | Juno Rx entre en Scorpion | Jun Sco Rx |

| 16 avril | 2h25 | Mercure entre en Bélier | Mer 0 Ari 00' |

| 17 avril | 4h14 | Jupiter sesquadrature Pluton | Jup 18 Gem 45' sesquadrate Plu 3 Aqu 45' |

| 18 avril | 00h21 | Mars entre en Lion | Mars 0 Lion 00' |

| 19 avril | 15h56 | Le Soleil entre en Taureau | Soleil 0 Tau 00' |

| 20 avril | 21h35 | Dernier quartier de lune | 1 Aqu 13' |

| 21 avril | 7h31 | Saturne en conjonction avec le Nœud Vrai | Sam 26 Pis 51' conjonction Nod 26 Pis 51' |

| 27 avril | 15h31 | Nouvelle Lune en Taureau | 7 Tau 47' |

| 30 avril | 13h16 | Vénus entre en Bélier | Ven 0 Ari 00' |

| Date | Moon Aspects and Ingresses | Chart | |

| Apr 1, 13:55 | chart | ||

| Apr 1, 22:25 | Enters 0° Gemini | chart | |

| Apr 3, 01:25 | chart | ||

| Apr 4, 00:49 | Enters 0° Cancer | chart | |

| Apr 5, 21:48 | chart | ||

| Apr 6, 06:33 | Enters 0° Leo | chart | |

| Apr 8, 15:39 | Enters 0° Virgo | chart | |

| Apr 11, 03:11 | Enters 0° Libra | chart | |

| Apr 13, 02:21 | chart | ||

| Apr 13, 15:53 | Enters 0° Scorpio | chart | |

| Apr 16, 04:36 | Enters 0° Sagittarius | chart | |

| Apr 18, 16:11 | Enters 0° Capricorn | chart | |

| Apr 21, 01:21 | Enters 0° Aquarius | chart | |

| Apr 21, 08:19 | chart | ||

| Apr 23, 07:06 | Enters 0° Pisces | chart | |

| Apr 25, 04:53 | chart | ||

| Apr 25, 04:57 | chart | ||

| Apr 25, 09:23 | Enters 0° Aries | chart | |

| Apr 25, 10:53 | chart | ||

| Apr 26, 00:04 | chart | ||

| Apr 27, 09:16 | Enters 0° Taurus | chart | |

| Apr 27, 21:30 | chart | ||

| Apr 29, 02:32 | chart | ||

| Apr 29, 08:34 | Enters 0° Gemini | chart | |

| Apr 30, 18:57 | chart | ||

Calendrier Lunaire Avril 2025

QUELQUES RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE EN CE DÉBUT DE PRINTEMPS…

- Jardiner avec la Lune : Planter des pommes de terre: les jours les plus favorables selon les influences lunaires pour planter des pommes de terre seront le 1er (après-midi), le 13 (après-midi), le 14(matin), le 21 et le 22. Le début de la floraison du lilas est un bon indicateur pour planter les pommes de terre selon votre région.